« Petite histoire d’un écolier

d’autrefois expliquée aux enfants

d’aujourd’hui »

CHAPITRE

VI

« Clac !

Clac ! »

Chacun a rejoint sa place en silence et en

rang, chaque travée s’est remplie de deux rangées d’élèves au garde-à-vous. Jules

et ses camarades attendent le signal du maître pour s’asseoir. Le bruit sec du

claquoir retenti, on prend place. Inspiré du claquoir en usage dans les églises

(sous forme de deux planchettes de bois reliées par une charnière), ce petit

instrument permettait de rythmer les exercices d'ensemble : entrée et sortie du

banc, debout, etc. Comme le disait à la fin du siècle dernier une institutrice

à l'Inspecteur : "Il me permet de ménager mes poumons". Son

emploi était réglé par les instructions officielles qui le mentionnent au même

titre que le sifflet, au profit duquel il fut abandonné : "claquoir et

sifflet sont compris nécessairement dans le matériel d'enseignement de l'école

maternelle" (Loi du 16 juin 1881. Article 2). Pour le bon

fonctionnement de la classe, une discipline de fer doit donc régner. Un modèle

plus imposant existait et devait probablement servir lors des grandes

assemblées ou des mouvements collectifs, il était, lui aussi, un héritage des

religieux. Comme quoi, toute idée était bonne à prendre.

L'élève

doit avoir une bonne tenue en général, bras croisés, il écoute les leçons du

maître. Pour écrire, des instructions précises lui sont données et il se doit

de les respecter à la lettre… (1)

(Voir l’article « La discipline à l’école »

dans la rubrique « Les Objets du Musée »)

Tous les élèves sont face au bureau du

maître. Jusqu'au XIXème siècle, ce bureau est appelé la CHAIRE et s'inspire des

collèges religieux dans lesquels les lectures pieuses se faisaient à partir

d'un meuble étroit et haut, accessible par plusieurs marches. L'assemblée des

écoliers est ainsi dominée du regard et de la voix par l'enseignant qui jouit

ainsi d'une autorité sans conteste, se faisant obéir d'un même mouvement par

tous les élèves. Dans certains de ces derniers, on pouvait voir un trou aménagé

afin d'y glisser une longue baguette de coudrier (2) destinée

soit à montrer les tableaux de lecture, soit à rappeler à l'attention l'écolier

distrait.

Bien que les Instructions spéciales de 1887

ne prévoient qu'une table à tiroirs posée sur une estrade, au début du XXème

siècle, le bureau est un meuble recouvert d'une austère peinture noire, moins

haut, à pupitre incliné et constitué d'une niche flanquée de deux placards. Si le maître est alors plus

proche de ses élèves, il guide cependant toujours un travail totalement collectif

et l'emplacement de son bureau commande la disposition des pupitres. Dès les

années 20, de nouvelles méthodes pédagogiques apparaissent et augurent de

nouvelles relations entre le maître et ses élèves. L'enseignant devient moins

distant et le périmètre protégé de la chaire disparaît peu à peu. Après la

seconde guerre mondiale, dans certaines classes, le maître supprimant

l'estrade, se trouvera au niveau ou au milieu de ses élèves. La table du maître

sera un bureau plat, verni ou peint, à piétement métallique parfois et, grande

nouveauté, non pas disposé sur le front de la classe mais souvent dans un

angle, dégageant ainsi les tableaux. Certains maîtres bouleversent également la

sacro-sainte disposition des tables en trois ou quatre rangées inamovibles,

amorçant un travail par petits groupes, ou même un travail entièrement

individualisé dans des salles remodelées dans l'espace et où l'enfant peut se

déplacer (presque) à sa guise. Tout ceci est une évolution importante du statut

du maître devant ses élèves.

Derrière le maître trône le tableau noir. En

1840, le tableau noir n'est pas l'objet le plus important de la classe. Les

tableaux de lecture, fixés aux murs et portant les lettres de l'alphabet et les

syllabes, sont davantage en évidence. Mais dès 1881, le tableau noir fait

partie du mobilier scolaire, il est soit sur chevalet, soit mural. Le maître

calligraphie les modèles d'écriture, les maximes et les énoncés à la craie

carrée. Les élèves se groupent autour pour les corrigés d'exercices. Les

Instructions de 1936 exigent des tableaux noirs, visibles par tous les enfants.

Le tableau sur chevalet étant encombrant, souvent oblique donc peu efficace,

sera remplacé en 1950 par des tableaux muraux à triptyque. Les volets pivotants

offrent une grande surface pour un faible encombrement... Le tableau virera peu

à peu du noir au vert foncé! Devenus verts pour une meilleure lisibilité,

ceux-ci seront soulignés par une estrade permettant aux enfants d'écrire. La

craie carrée traditionnelle (brute du sciage de la pierre), quant à elle, sera

remplacée par un agglomérat de plâtre. Le maître prépare alors sa classe sur

ces tableaux : lecture, opérations, problèmes, exercices de grammaire ou de

conjugaison, cartes de géographie, croquis de sciences... L'élève n'aura pas de

suite l'usage de ces tableaux si ce n'est pour qu'un "volontaire"

écrive la dictée hebdomadaire, caché derrière un panneau, pendant que les

autres l'écrivent sur leur cahier, ceci permettant une correction plus rapide.

Il faudra attendre les années 1970 pour que le tableau devienne un outil

pédagogique à la disposition des enfants. Dans les années 1990, on pourra même

écrire au feutre sur des tableaux blancs.

Les symboles républicains sont aussi présents

dans les classes. Outre la Déclaration des Droits de l’Homme qui s’affiche fièrement

sur un des murs de la classe (3), la Marianne a, elle aussi, une

place de choix : bustes moulés, souvent blanc, en plâtre ou ocre rouge, en

terre cuite, représentent la République Française, par une jeune femme coiffée

du bonnet phrygien. Engoncée dans son fichu et gardant un maintien modeste, son

contraste existe avec un air assuré où parfois elle montre un sein dévoilé. Il

faut rechercher les précédents historiques de tels symboles pour en saisir

toute la signification (4).

Si la République est très présente à l’école,

l’idée de Nation forte et unifiée ne l’est pas moins. La défaite de 1870 a

laissé des traces profondes et, au sein

des autorités, d’aucun pense que le manque d’éducation en général et citoyenne

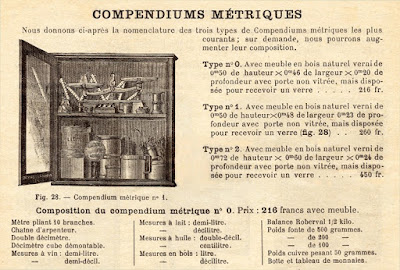

en particulier en est l’une des causes. La dotation d’un compendium métrique à

chaque école en est un exemple pragmatique. Ce compendium faisait partie du

fonds scolaire obligatoire, au même titre que le fonds de bibliothèque. On le

trouve, composé à peu près de la même manière, dans toutes les classes, quelle

que soit leur ancienneté :

- un spécimen des mesures de quantité liquide

en métal blanc.

- un spécimen des mesures de quantité, en

bois cerclé, pour les grains.

- une série de poids en fonte et en laiton

destinés aux mesures sur balance Roberval.

- une mesure de longueur, une chaîne

d'arpenteur à tiges métalliques de 20cm reliées par des anneaux

(double-décamètre) vers 1900, puis un ruban métallique roulé dans une boîte en

carton bouilli ou de bakélite pour les périodes ultérieures.

- un décimètre cube métallique avec une face

en verre gradué et un robinet d'évacuation permettant de transvaser et

d'établir la correspondance du décimètre cube et du litre

- en outre, certains compendiums étaient

complétés suivant la volonté et la capacité du maître par des mesures de volume

en bois: cylindre droit ou incliné, cône et tronc de cône, pyramide, sphère.

Des mesures en étain pour l'alcool complétaient l'ensemble.

Les "compendiums" (ou résumé des

mesures en usage) étaient alors établis suivant les normes du système métrique

décimal décrété par le Directoire, mais implanté difficilement dans les

campagnes au cours du XIXème siècle, à des dates très variables selon les

provinces. La contenance du compendium marque la volonté d'en finir avec les

anciennes mesures qui, en fait, n'ont pas encore disparu. De 1798 à 1887, il y

a au moins six rappels des définitions des mesures légales par les

gouvernements successifs. C'est la loi du 2 avril 1919 qui définit les unités

de mesure de longueur, de masse et de temps, complétée le 20 juillet 1919 par

les unités secondaires.

Un autre exemple, beaucoup plus guerrier

celui-là, est la création des Bataillons scolaires. Certains affirment

volontiers que les enseignants laïcs d’avant 1914 apportèrent une contribution

importante à la formation en France d’un sentiment patriotique en préparant la

revanche, d’autres notent l’esprit pacifiste et humaniste qui animait les

maîtres. Qu’en fut-il réellement ? Commencée par la loi de 1872, la

réorganisation de l’armée qui tendait à rendre le service militaire obligatoire

pour tout citoyen, maintenait encore dispenses et inégalités d’obligations.

Certains soldats restaient jusqu’à 5 ans au régiment. Dans le but d’une « réduction

de la durée de service », Jules Ferry, étant ministre de l’Instruction

Publique, prescrivit des « exercices gymnastiques et militaires »

pour les garçons, dans les lycées, collèges et écoles primaires publiques, tout

en fondant l’enseignement laïque et obligatoire par la loi du 28 mars 1882. En

conséquence, par décret du 6 juillet 1882, il précisa comment effectuer

l’instruction militaire dans les écoles primaires, grâce à l’emploi de fusils

scolaires qui n’étaient « pas susceptible de faire feu », mais

qui devaient « comporter tout le mécanisme du fusil de guerre ».

Or ce décret allait bien au-delà ! Il

prétendait organiser de tels exercices dans le cadre de Bataillons Scolaires,

formés dans une école ou un groupe d’écoles publiques par la réunion « de

200 à 600 élèves âgés de 12 ans et au-dessus », placés sous les ordres

d’instructeurs militaires. Dans les conditions prévues ainsi, des exercices « en

armes, à l’intérieur et à l’extérieur » des établissements furent

autorisés pour les enfants qui n’étaient pas assez nombreux pour former un

bataillon scolaire.

Aussi un instituteur, grâce à une

souscription publique, a pu se prévaloir, en 1885, à Vindecy (Saône-et-Loire),

d’avoir formé une « petite section » pour gymnastique militaire (5).

(Voir à

ce sujet les articles « L’activité

physique au service de la Nation » et « Création, organisation et fonctionnement des bataillons scolaires »

dans la rubrique « Histoire de l’école ou histoires d’école »)

A

suivre…

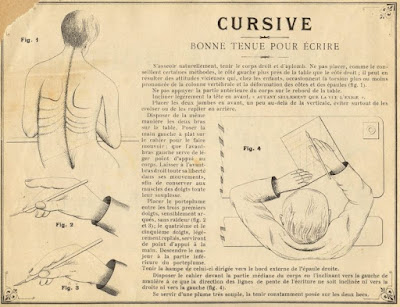

(1) : INSTRUCTIONS POUR

L’ECRITURE : "S'asseoir naturellement, tenir le corps droit et

d'aplomb. Ne pas placer, comme le conseillent certaines méthodes, le côté

gauche plus près de la table que le côté droit; il peut en résulter des

attitudes vicieuses qui, chez les enfants, occasionnent la torsion plus ou

moins prononcée de la colonne vertébrale et la déformation des côtes et des

épaules (fig.1). Ne pas appuyer la partie antérieure du corps sur le rebord de

la table.

Incliner légèrement la tête en avant : autant

seulement que la vue l'exige.

Placer les deux jambes en avant, un peu

au-delà de la verticale, éviter surtout de les croiser ou de les replier en

arrière. Disposer de la même manière les deux bras sur la table. Poser la main

gauche à plat sur le cahier pour le faire mouvoir; que l'avant-bras gauche

serve de léger point d'appui au corps. Laisser à l'avant-bras droit toute sa

liberté dans ses mouvements, afin de conserver aux muscles des doigts toute

leur souplesse. Placer le porte-plume entre les trois premiers doigts,

sensiblement arqués, sans raideur (fig. 1 et 3); le quatrième et le cinquième

doigt, légèrement repliés, serviront de point d'appui à la main. Descendre le

majeur à la partie inférieure du porte-plume. Tenir la hampe de celui-ci

dirigée vers le bord externe de l'épaule droite. Disposer le cahier devant la

partie médiane du corps en l'inclinant vers la gauche de manière à ce que la

direction des lignes de pente de l'écriture ne soit inclinée ni vers la droite

ni vers la gauche (fig.4). Se servir d'une plume très souple. La tenir

constamment posée sur les deux becs."

(2) : "LA JOSEPHINE" : (voir

articles dans la rubrique « Les Objets du Musée »)

Taillée dans un bois rigide, cette baguette,

mesurant de deux à quatre mètres, permettait au maître et plus tard aux élèves

aussi, de désigner les objets d'un bout à l'autre de la classe.

Elle était surtout utilisée pour suivre les

écritures inscrites au tableau noir, ainsi que pour le rappel à l'ordre des

élèves peu attentifs qui voyaient bientôt s'abattre sur eux la

"Joséphine" salvatrice. Cet ustensile était couramment utilisé dans

les écoles de la Mine à Montceau et c’est localement que la baguette a

traditionnellement été baptisée « Joséphine ». L'utilisation de cet

instrument était particulièrement appréciable lorsque l'on sait l'étroitesse de

la plupart des locaux de l'époque.

(3) : LA DÉCLARATION DES DROITS DE

L'HOMME :

La déclaration des droits de l'homme et du

citoyen a permis à Jules Ferry de braver le passé en s'appuyant sur le principe

selon lequel "tous les hommes naissent libres et égaux en droit".

Tout homme est un être pensant et la Nation a

le devoir de l'instruire pour qu'il acquière responsabilité et dignité :

"toute sa dignité consiste dans la pensée". On doit abolir

l'inégalité de culture, ce qui implique l'obligation scolaire.

Votée par l'Assemblée Constituante le 2

octobre 1789, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen doit être

affichée dans toutes les écoles de France à la suite d'une décision de la

Chambre des Députés du 28 mars 1901. A noter que certains directeurs avaient

devancé ce vote dans leur école.

(4) : LA MARIANNE : (voir articles

dans la rubrique « Les Objets du Musée »)

Provenant de l'école primaire publique de

garçons créée en 1881, à Montceau-Centre, deux bustes moulés d'une jeune femme

coiffée du bonnet phrygien, l'un en plâtre blanc, l'autre en terre cuite ocre

rouge, représentent la République Française. Cette personne paraît, dans le

premier buste, engoncée dans son fichu et garde un maintien modeste qui

contraste avec l'air assuré que lui prête l'autre buste où elle montre un sein

dévoilé. Il faut rechercher les précédents historiques de tels symboles pour en

saisir toute la signification.

Le peuple d'autrefois, moins capable de se

souvenir d'une idée, celle de la Première République (1792-1799), que d'un

homme, Napoléon Premier, celui-ci devait la personnifier par toute une

imagerie, abusivement jusqu'en 1848. Au pouvoir en cette première année de la

Seconde République, les républicains comprirent la nécessité d'incarner

celle-ci par une imagerie capable d'effacer la précédente. Sans qu'on oubliât

complètement les images nouvelles, Napoléon III (1852-1870) leur substitua

celles de sa propre personne.

Mais sous son règne, des républicains

persécutés, pour affirmer leur opposition à celui-ci, donnèrent à la République

vaincue le nom de Marianne, c'est-à-dire le nom d'une société secrète

républicaine; c'était aussi "un prénom populaire voué à désigner le régime

qui se voulait tel", le prénom d'une pauvre paysanne... Et c'était avec

une exaltation quasi-religieuse que le pamphlétaire républicain exilé, Félix

Pyat s'adressait ainsi à cette femme imaginaire qu'il idéalisait: "Fille

de Dieu, tu vis avec les gueux, les humbles, les pauvres, avec les ilotes, les

prolétaires, les misérables... Tu n'aimes que le peuple, parce que le Peuple

seul t'aime..."

Au début de la Troisième République, les

fondateurs de celle-ci, au 4 septembre 1870, réduits dès 1871 à se défendre contre

une majorité royaliste, recoururent à l’imagerie républicaine de la Seconde

République. Dès lors, on réserva le nom de Marianne aux bustes de la

République, rendus plus populaires par leur bonnet phrygien (les personnages

sur pied étant nommés "statues de la liberté"). Sagement couronnées

tantôt de laurier, tantôt d’une auréole solaire, ou bien chapeautées de

feuillage, ces figurations étaient bien faites pour plaire aux républicains

modérés. Mais avec son bonnet imité des Anciens Phrygiens, lequel était devenu

l’emblème rouge de la liberté sous la Révolution.

Française de 1789, Marianne, aux débuts

incertains de la Troisième République, était considérée comme séditieuse, et,

malgré les interdictions et les sanctions, ses bustes sortis de leurs cachettes,

opportunément, aidèrent les républicains militants à mener leur combat, jusqu’à

ce qu’ils eussent triomphé aux élections législatives de 1876. Venue du Midi

méditerranéen, Marianne avait gagné peu à peu la province, tandis qu’elle

s’introduisait dans la capitale, avec reproduction de son bonnet au-dessus de

hampes ou sur des plaques de cuivre, malgré l’opposition gouvernementale, sous

la présidence de Thiers (1871-1873), de Mac-Mahon (1873-1879), au moins…

A partir de 1880 ou de la décennie commencée

alors, ce fut vers les mairies et vers les écoles publiques de toute la France

que Marianne fut diffusée. Adoptée vraisemblablement par Jules Ferry, elle

combattait pour l’œuvre du ministre fondateur de l’école publique laïque, grâce

aux instituteurs et aux institutrices qui l’introduisaient dans leurs classes.

S’ils avaient des tendances politiques d’extrême gauche, ils la préféraient

avec un sein nu. Sous des formes quelque peu

différentes, Marianne enfin symbolisa surtout le triomphe qu’on voulait définitif

de la République

(5) : LES BATAILLONS SCOLAIRES :

Peu de comparaison possible, sans doute,

entre le zèle parfois décelé à la campagne et l’enthousiasme ou l’engouement

causé par les Bataillons Scolaires dans

les villes comme Paris. Nés d’eux-mêmes, avant d’être légalisés, ils avaient

été suscités par un vaste courant patriotique qui se manifestait dans la

presse, et par exemple dans la « Revue Pédagogique » de 1882. Jules

Ferry avait voulu leur accorder par lettre aux préfets en 1883, et par arrêté

de la même année, de grandes satisfactions d’amour-propre : remise de drapeaux,

organisation de revues en présence des autorités civiles et militaires.

Au 14 juillet, jour de Fête nationale, l’éclat

du rassemblement des Bataillons Scolaires

était rehaussé, devant une foule émue, par le port de costumes et même,

au Havre, par le son des tambours et des fifres, fournitures facultatives

d’ailleurs, permises par la générosité des caisses des écoles locales, qui

avaient aussi procuré la plupart des fusils. Au moment des discours

patriotiques, un jour, un ministre avait salué maîtres et élèves « comme

l’avant-garde pacifique de la Patrie armée ! ».

On admettra pourtant que c’était là l’indice d’un nationalisme fort, sentiment

nouveau en France, comme le mot qui le

désignait d’ailleurs et en la circonstance sentiment de protestation contre

l’annexion par l’Allemagne victorieuse, en 1871, de l’Alsace-Lorraine, au

mépris du droit des populations à rester françaises; d’où, chez nous, une idée

de guerre de revanche.

Cette agressivité cependant évolua bientôt, à

partir des années 1880 et 1890. Ce qui en témoigne en particulier, c’est

l’enthousiasme populaire, favorable naguère aux Bataillons Scolaires, il s’atténua

peu à peu, puis disparut avec ceux-ci vers 1892. Quant aux ministres de

l’Instruction Publique, successeurs de Jules Ferry, ils avaient déjà cessé d’y

faire allusion dans leurs instructions. Ils prétendaient comme Raymond Poincaré

en 1895 ou Aristide Brillant en 1907, seulement réaliser un enseignement

militaire, légalement prévu à l’école primaire ou secondaire. Mais comment y

parvenir ?

Selon le décret de 1882, un fusil permettant

le tir pouvait être mis dans les mains d’élèves d’au moins 14 ans et donc lors

de cours postscolaires. Sans doute en fut-il ainsi à Vindecy. Il n’en fut point

de même à Toulon-sur-Arroux, selon toute vraisemblance, puisque les spécimens

de fusils en provenant sont factices, même le fusil estampillé « Docks du

campement et du matériel scolaire de Toulouse », on trouve du reste dans

notre musée un fusil de bois, "à canon en bois noirci", au mécanisme

en métal, acquis par l'école de

Verdun-sur-le-Doubs, conformément au décret de 1882 et aux instructions de

novembre 1882 et un fusil de Toulon-sur-Arroux stylisé, tout en bois (sans

mécanisme métallique), long de 1,20 m, qui,

même s'il n'était pas conforme au modèle proposé par Jules Ferry, devait

néanmoins permettre, avec toute une collection de pseudo-armes pareilles, de

faire manœuvrer les enfants à la manière de petits soldats. Seule donc, était

capable de faire feu, une carabine trouvée à l’école de Buffières

(Saône-et-Loire), qui mesure 1,07 m. de long, à l’imitation de cette carabine

Flobert que la circulaire de 1895 destinait

aux enfants d’au moins 10 ans. On notera qu'une carabine de tir : "La

Française", proposée par l'Union des Société de Tir de France avait été

présentée au Ministre de l'Instruction Publique et adoptée par lui pour

l'enseignement du tir dans les Ecoles Primaires. Elle fut alors fabriquée par

la Société des munitions sous contrôle de l’ « Union » suscitée.

L'enseignement laïc a-t-il contribué au développement d'un sentiment

patriotique à partir de 1871 et jusqu'en 1914? La question mérite d'être posée

et le visiteur est interpellé par les 4 fusils scolaires exposés à la Maison

d'Ecole.

Mais à quoi aboutissaient de telles

prescriptions données à l’école primaire ? A peu de résultats si l’on s’en

rapporte, pour la Saône-et-Loire du moins, en 1897, aux déclarations de son

Inspecteur d’Académie : « La gymnastique et les exercices militaires n’existent

sérieusement que dans quelques écoles urbaines. Les jeux scolaires sont peu

pratiqués, sauf dans quelques écoles de filles… ». Au surplus, en 1908, à

l’appel du ministre de l’Instruction Publique et de l’Inspecteur d’Académie de

Saône-et-Loire, pour une « œuvre » qualifiée « d’éminemment

patriotique » par celui-ci, le conseil des maîtres de Blanzy acceptait

enfin, mais seulement enfin, d’organiser « l’instruction du tir »

pour les élèves d’au moins 10 ans, à l’école de garçons. Les années suivantes

le conseil devenait muet au sujet d’un exercice militaire difficile pourtant à

surveiller. Il en avait donc abandonné le projet, probablement.

En 1907, à Montceau-Centre, le Directeur de

l’école, placé devant un problème semblable, demanda, en accord avec ses collègues

de la ville, qu’il fût résolu par la municipalité. Celle-ci sollicita une

subvention. Puis on n’en parla plus en conseil des maîtres de cet

établissement. Très vraisemblablement on omit d’exécuter des maniements d’armes

dans les écoles élémentaires du Bassin minier de Blanzy-Montceau, sauf dans

celles que dirigeaient les frères qui faisaient utiliser pour cela des bâtons.

Toutefois, non sans intervention des

instituteurs, bien des sociétés de tir s’organisèrent en France, à partir de

1896, et elles existèrent jusqu’en 1918, dans ce cadre et sous la

responsabilité d’une Union nationale. Depuis 1910, des jeunes gens y

préparèrent un brevet d’éducation physique et de préparation militaire.

Sans doute l’instituteur fut-il surtout apte

à défendre la République moralement et, autour d’elle, le patriotisme. Il

s’agissait de la défendre contre quoi ? D’abord contre l’ignorance. En 1870

encore, « le sentiment national était inexistant », « en des

régions de la France rurale, en retard de développement », et il ne devait

apparaître que progressivement avant 1914. Sans doute, de l’indifférence

politique de paysans, leur analphabétisme avait-il été responsable, car

celui-ci était bien plus répandu que ne le laissent penser leurs signatures de

registres communaux. Ainsi, en 1869, à Saint-Martin d’Auxy (S. et L.), d’après

un compte-rendu de fraude électorale, bien plus de 16 électeurs savaient

signer, mais il n’y en avait guère plus de 2 qui savaient lire : l’instituteur

et un paysan aisé. Dans les années 1890, à Torcy (S. et L.), le chef d’une

grande famille illettrée pouvait se faire lire le journal par l’un de ses

petits enfants qui fréquentait l’école laïque voisine et élargir enfin

l’horizon de ses pensées.

Depuis l’affaire Dreyfus surtout (1894-1906),

pour l’instituteur publique, défendre la République, c’était aussi défendre son

école contre une certaine droite cléricale et autoritaire qui commençait

seulement de se rallier à la nouvelle forme de gouvernement. Et dans la France

encore en nette majorité rurale, l’instituteur, secrétaire de mairie souvent ou

animateur de cours d’adultes, avait l’occasion de faire partager ses sympathies

pour une République évoluant vers la gauche. » Méfiants à l’égard de la

politique - celle que l’on fait », les maîtres d’alors se sont dits

« tous intéressés par les problèmes politiques », de même que les

maîtresses, plus isolées qu’eux, celles du moins qui ont accepté d’apporter une

part des 4 000 témoignages du corps enseignant d’alors, recueillis par un

historien auquel nous empruntons ces idées.

Si par souci scrupuleux de la neutralité

scolaire, l’enseignant limitait ses activités à son école, il y diffusait

souvent, avec des manuels d’histoire Lavisse, ses pensées : « Aimez la

France, détestez la guerre, travaillez pour l’humanité… » et cette idée

que les régimes autoritaires sont dangereux pour la paix. La République ne

pouvait songer qu’à se défendre, selon lui.

Il s’agissait donc de préserver la

République, malgré la prépondérance acquise par l’Allemagne en l’Europe.

Figurant sur bien des cartes scolaires de notre pays, l’Alsace-Lorraine, annexée à la nation

voisine, suscitait un attachement sentimental chez les français, sans que la

plupart eussent désiré la reconquérir par une guerre de revanche. Leur volonté

de paix vient d’être démontrée par une analyse rigoureuse de documents inédits,

notamment plus de 600 témoignages d’instituteurs, bien placés pour avoir connu,

par sympathie, l’état d’esprit du peuple par chez nous. En 1914, à l’annonce de

la mobilisation, sa consternation précéda le sentiment d’un devoir à accomplir,

sentiment marqué de résignation le plus souvent, mais aussi, comme à

Montceau-les-Mines, créant un élan de solidarité. Quant aux instituteurs, même

pacifistes jusqu’alors, comme Pergaud, ils allaient risquer tout

particulièrement leur vie au combat : 22,6 % en moururent.

En 1935, réunis dans un noble but de paix,

des historiens allemands et français devaient convenir, en particulier, que

l’idée de revanche, en France, « a constamment a constamment décliné après

1890 et n ’a plus joué, dès lors, un rôle appréciable ». Leurs

conclusions furent publiées en France le

15 mai 1937, dans « l’École Libératrice », organe du Syndicat

National des Instituteurs (syndicat autorisé depuis 1924).

Beaux efforts d’éducateurs en vue d’éviter la

guerre ! On ne doit jamais les considérer comme ayant été vains. Le souvenir

des grandes tragédies qui ensanglantèrent l’Europe et le monde s’éloigne. Seul

reste vraiment actuel l’espoir renouvelé en la paix, inculqué, en particulier,

à une jeunesse française et sans lequel il n’y a pas de véritable

éducation.

P.P

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire