C’était mieux avant…

Mythe ou réalité ?

Là

est la constante de l’avant, du présent et du futur

Nous avons tous une kyrielle

d'instituteurs et d'institutrices dans le cœur. Tous ceux qui ont impressionné

(au sens quasi photographique) notre jeune cervelle de moineau. Ce souvenir-là

réunit le meilleur et le pire : on a adoré Mme. X ou M. Y, on a détesté M. V ou

Mlle P. Comme Claudine à l'école a aimé et détesté tout à la fois la fameuse

Mlle Sergent. Que sait-on d'eux et d'elles ? Rien. Ils et elles sont passés

dans nos existences comme des images d'autorité, de devoirs, de leçons, de

récréations, de réussites ou d'échecs. Et pour les plus de 50 ans, ils et elles

s'associent à des encriers, des tableaux noirs, des craies ou des cartes

murales. À nos enfants et petits-enfants, d'autres images resteront, depuis le

poisson rouge de la classe jusqu'au premier stylo, la première tablette ou le

tableau numérique et sa floraison d'images. Mais le maître et la maîtresse de

la maternelle, promus profs au CE1 ou au CM2, seront toujours ces premiers

repères adultes hors parents dont on ignore tout, au fond. Qui les a inventés,

puisque ce n'est pas Charlemagne ? Comment apprenait-on avant Jules Ferry et sa

grande réforme ? Et ces instituteurs de la « communale », comment étaient-ils

formés ? Pourquoi les a-t-on appelés des « hussards noirs » ? Aujourd'hui, ces

« professeurs des écoles » choisissent-ils toujours ce métier par vocation,

passion, ont-ils toujours l'envie d'être le maître ou la maîtresse ? Nous avons

tout appris à l'école, le monde, les autres, la vie. Auprès de ces passeurs

dont nous fûmes un jour la joie, l'espoir ou l'inquiétude. Et qui, tous, nous

ont aimés, malgré tout. Parce que leur métier l'exige (1).

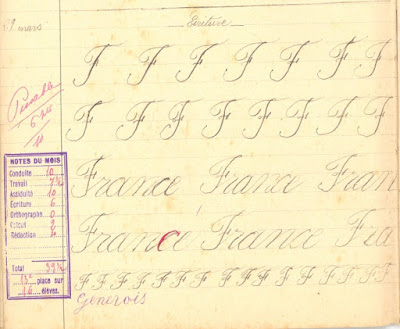

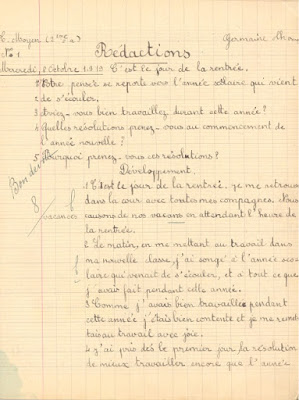

De

l’encre violette et une plume qui glisse sur un cahier d’écriture, une craie

carrée qui déroule les pleins et les déliés au tableau noir, un maître

impitoyable qui toise une troupe aux bras croisés, des bons points et des

mauvais, de la morale et des dictées, des photographies de classes aux enfants

endimanchés et aux fiers instituteurs de la République … et voilà la nostalgie

à la rescousse de la « baisse de niveau » et du « manque de

discipline », le retour de l’indécrottable vieille école et de ses

clichés…

C’était

le temps où les écoliers savaient lire, compter, réciter la liste des

départements et des chefs-lieux de canton, se tenir en rang serrés. Le temps

aussi où les maîtres inspectaient impitoyablement les ongles et les cheveux. En

somme, de quoi faire verser une petite larme à nos anciens qui visitent le

musée.

Méfiance

tout de même, Claude Lelièvre, historien de l’éducation nous met en

garde : «C’est un classique qui revient régulièrement. Quand on n’a pas

d’utopie porteuse, on se réfère à un passé mythique. Comme en ce moment, faute de

cap. On a beau parler de refondation de l’école, l’idée ne passe pas dans le

grand public et chez une partie des enseignants. Et comme, dans le même temps,

la France n’est pas très bien placée dans les classements, notamment dans la

lutte contre les inégalités. On en revient à nos mythes, telle l’école de la

IIIe République, qui, dans nos esprits, englobe aussi

la IVe République». C’était mieux avant ? Peut-être… ou pas. Petites remarques comparatives :

De mon temps, on ne faisait

pas de fautes ! Admettons mais la seule certitude, c’est que les bambins d’aujourd’hui

passent quasiment moitié moins de temps à faire du français que les écoliers de

la Troisième République. Les nécessaires évolutions pédagogiques et notamment

l’allongement des vacances, la suppression des cours du samedi ou encore la

multiplication des matières ont pesé lourdement sur l’apprentissage de

l’orthographe usuel dont chacun sait qu’il requiert de longues heures

répétitives. Ce fut un choix assumé qui souleva de tout temps la polémique

comme le souligne Christian Signol : «La question de l’orthographe est

une sorte de totem français. Une obsession qui n’existe que chez nous. Et déjà

au début du XXe siècle, on se plaignait d’une crise de

l’orthographe. C’est récurrent. C’est encore revenu à l’entre-deux-guerres. A

cette époque, on accusait la méthode de lecture globale non pas de ruiner la

lecture, comme ce fut le cas dans les années 70-80, mais l’orthographe.»

Oui mais de mon temps, on savait écrire ! Admettons une nouvelle fois, on peut s’extasier devant

les belles pages d’écriture mais notons au passage que, souvent, seuls les cahiers des

bons élèves sont parvenus jusqu’à nous : « le débat a fait rage, à la

fin du XIXe siècle, entre les tenants de l’écriture droite et

ceux de l’école penchée : c’est la première qui a été retenue comme mieux à

même d’éviter mauvaises postures et scolioses ». La chose était d’importance mais qu’en fut-il des fautes ? Il est

de notoriété publique que les élèves ont perdu la maîtrise de l’orthographe

principalement avec l’autorisation du stylo-bille dans les écoles en

1965 !

Oui mais de mon temps, le « niveau » était

plus élevé ! Admettons toujours,

nous voilà repartis sur le sacro-saint « moi

j’ai eu mon certif ». Mais comme le note Claude Lelièvre : « Mais

de quel niveau parle-t-on ? Quelles générations compare-t-on précisément ? Sur

quelles matières ? ». Du reste,

jusque dans les années 30, un petit pourcentage des élèves étaient présentés au

Certificat d’Etude et Olivier Magnan de rajouter : « Dans les faits,

seule une minorité décrochait le fameux certif. (..) En 1986, parce qu’on

a mis la main sur 3 000 copies de certificats d’études, de 1873

à 1877 dans la Somme, on décide de faire passer (tous biais corrigés) les

mêmes épreuves à 3 000 élèves dans toute la France.» ET

alors ?

« C’est la fin du XIXe siècle

qui l’emporte ! » Je vous l’avais dit… Mais « Plutôt que de

parler de niveau, on devrait se pencher sur les nouvelles compétences demandées

aux élèves : expression orale, écrite, recherche d’information, informatique,

ouverture sur le monde…» conclut

Magnan.

Oui mais de mon temps, les garçons n’étaient pas avec

les filles ! C’est vrai, mais la mixité a-t-elle vraiment

changé les choses ? Pas sûr quand

on observe que les filles réussissent toujours mieux que les garçons dès

l’école primaire, mais qu’à l’arrivée, un diplômé d’école d’ingénieurs sur

trois seulement est une femme. Selon Olivier

Magnan : « on revient de loin. Si le mot mixité est entré dans

le dictionnaire en 1842, les textes officiels de l’Education nationale ne

l’utiliseront qu’à compter de 1957 !». «L’école républicaine ne pouvait

pas lutter contre tout, ajoute

Claude Lelièvre. Elle a lâché sur la mixité face à l’Eglise, qui redoutait

des comportements sexuels débridés. Finalement, la mixité a commencé à

s’instaurer au début des années 60, donc avant 1968. Derrière cela,

il y avait l’idée que les filles soient moins godiches et les garçons moins

violents.» De nos jours, la mixité

est bien installée et rentre en lutte contre les stéréotypes, même si de bonnes

âmes crient toujours à la confusion des sexes, à l’image de Jean Dutourd qui

déclarait en son temps : «Que croyaient-ils qu’il sortirait de la

mixité sinon une grande valse des pucelages et la transformation méthodique des

lycées en bordels ?»… Délicat, vous en conviendrez.

Oui mais de mon temps il y avait de la

discipline ! Et même encore plus

avant : dès la fin de l’Antiquité, « l’enseignement

ne s’adresse qu’à quelques enfants frappés et dressés par des maîtres sans

prestige ». De cette tradition « pédoplégique » (la

pédoplégie étant la pédagogie par les coups), le symbole pourrait bien être les

mémoires d’un instituteur du 18ème siècle qui exerçait en

Souabe : « ayant tenu un compte

méticuleux de ses faits et gestes en 51 ans et 7 mois de carrière, il

aboutissait à un total de 911 257 coups de bâton, dont 800 000

environ à cause du latin, et 124 000 coups de verge, dont 76 000

environ à cause des versets de la bible ou des cantiques, plus quelques

milliers de soufflets sur la bouche ou de calottes sur les oreilles, pour des

raisons tout aussi pédagogiques. » (François Jacquet-Roussillon, in Instituteurs avant la République, 1999).

Suivirent les oreilles longuement tirées par le maître, les coups de règle sur

les doigts, le supplicié à genou sur la bûche, le bonnet d’âne… Comment

regretter cette sévérité extrême, même si la tolérance de la gifle ou du tirage d’oreilles avait pourtant la

"compréhension", pendant des décennies, des familles, complices dans

une certaine limite de cette éducation par les coups pourtant interdite depuis

la Révolution, interdiction confirmée par les lois Ferry ? Selon les

travaux du chercheur Bernard Douet, conduits en 1980 sur les punitions

à l’école et malgré bien sûr quelques exceptions ou saute d’humeur impardonnables bien sûr souvent

explicables, « un ou une instit reste un être humain dont la patience

pédagogique connaît des limites, l’immense majorité des sanctions se

réduit à des punitions à faire signer ou à des détours par le couloir.» Enfin

un bon point pour aujourd’hui !

(1) : Note d’après Histoire Vraie des Violences à l’Ecole.

Sources :

- Olivier Magnan, La Vraie Histoire des Instits, 2014

- Claude Lelièvre, Histoire Vraie des Violences à l’Ecole, 2007

- Julie Malaure, lepoint.fr

- Catherine Mallaval, liberation.fr

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire