La lettre d’obédience

Littera

Obedientiales

La

lettre d’obédience est une lettre qu'un

supérieur donne à des religieuses ou à des religieux appartenant aux ordres

enseignants, et que le gouvernement reçoit comme équivalent d'un certificat de

capacité, notamment sous la loi Falloux :

Art. 49 −Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet

de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses

vouées à l'enseignement et reconnues par l'État.

Comme le dira Rouland, le 30

mars 1867 : « Les lettres d'obédience sont

évidemment un privilège.... la lettre d'obédience n'est point l'équivalent vrai

du certificat de capacité ; la lettre d'obédience est un acte purement

potestatif, qui appartient en entier au supérieur qui le délivre. » [Rouland devant le sénat (deux

fois ministre de l’Instruction Publique : 1856-57 et 1860-63,

Moniteur, 30 mars 1867, p. 383, 6e col.].

La définition

administrative originelle de la lettre d'obédience était

rédigée ainsi : « Ordre donné à un

congréganiste, par son supérieur, de se rendre dans une commune pour y prendre

la direction de l'école ». Cette fameuse lettre joua un

grand rôle dans l'enseignement primaire en France, de 1819 à 1881. L'article 109 du décret du 17 mars 1808 affilia les Frères

des Ecoles chrétiennes à l'Université impériale. Ce décret stipulait que les

Frères « seraient brevetés et

encouragés par le grand maître » (le grand maître des Universités Fontanes

nommé par Napoléon lui-même en l’occurrence) mais ce que l’article ne précisait

pas, c’est si ce brevet serait individuel ou couvrirait toute une congrégation.

Cette dernière hypothèse fut plébiscitée par le Supérieur général des Frères

comme il l’expliqua plus tard dans une lettre au ministre de l’intérieur Lainé,

le 7 juillet 1818 : « Son Excellence

[le grand maître Fontanes] comprit que le diplôme pour une congrégation devait

être unique, et le donna tel car vouloir obliger chaque frère à un diplôme

particulier, ce serait séparer les membres de leur chef et détruire la

congrégation ». En 1818, les Frères ne reconnaissent plus l’autorité de

l’Université et s’auto dispensent de toute autorisation ou brevet de l’Etat.

Pour apaiser les tensions, le roi n’hésitera pas à remplacer le ministre de

l’intérieur Lainé par Decazes, plus ouvert aux revendications religieuses. Après

maintes péripéties et conflits entre 1816 et 1819, les droits d’enseigner

furent délégués aux autorités religieuses (les frères pouvaient recevoir le

brevet au vu d’une lettre d’obédience délivrée par le Supérieur général qui les

nomme ou les déplace à sa convenance). Cette délégation religieuse ne concerna

pas que les congrégations enseignantes mais aussi les enseignants laïcs privés qui

furent soumis à une autorisation d’enseigner délivrée par l’Eglise à la suite

de l’ordonnance royale du 8 avril 1824 remettant au clergé la responsabilité de

l’enseignement primaire (1).

P.P

Dans le même

esprit, la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 juin 1819 avait étendu

l’ordonnance de février 1816 aux écoles de filles tandis que la circulaire du

29 juillet de la même année

permettait aux institutrices congréganistes d’échapper aux brevets de

capacité : «

Vous pourrez, écrit le ministre, leur délivrer l'autorisation d'enseigner, d'après l'exhibition de

leur lettre d'obédience. Ces

institutrices seront ainsi assimilées aux Frères des Ecoles chrétiennes. », ce

que confirma l’ordonnance royale du 1er mai 1822 dans son

article 3 : « le brevet de capacité

serait délivré à chaque frère de l'Instruction chrétienne sur le vu de

la lettre particulière d'obédience qui lui aurait été délivrée par le

supérieur général de la société ».

La loi du 15 mars

1850 transforma en un droit absolu ce qui était resté, sous la Restauration et

la monarchie de Juillet, une tolérance facultative, subordonnée à

l'autorisation du recteur ; elle dit, à l'art. 49 : « Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux

institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à

l'enseignement et reconnues par l'Etat ». En ce qui concerne les

congréganistes hommes, on n'osa pas rétablir leur privilège sous la forme de la

lettre d'obédience ; mais on créa à leur usage le certificat de stage (art.

47) : « le stage, si facile à faire

accomplir par les jeunes gens appartenant aux congrégations religieuses, les

dispense de tout examen et brevet de capacité, » écrivait l'abbé Dupanloup

dans une brochure.

Dès lors, la lettre d’obédience tenait lieu de

brevet de capacité pour les institutrices appartenant à des congrégations

reconnues par l’Etat, comme ce fut le cas dans les écoles de la Mine à Montceau

qui employaient des sœurs de Saint-Vincent de Paul tandis que les frères

maristes des mêmes écoles ne devaient produire qu’un certificat de stage (2).

La généralisation de la lettre

d’obédience est l’œuvre de Falloux, légitimiste et catholique libéral,

député à l’Assemblée constituante de 1848 et ministre de l’Instruction publique

du 20 décembre 1848 au 30 octobre 1849 (3). Il y eut bien, ultérieurement,

des tentatives de suppression de la fameuse lettre, notamment de la part de

quelques membres du Corps législatif dont Jules Simon, Eugène Pelletan et

Léonor Havin, à l’occasion de la discussion de la loi du 10 avril 1867 (4).

Ils présentèrent, en effet, un amendement dans ce sens mais il fut écarté au

motif qu’il aurait eu pour résultat de rendre à peu près impossible le

recrutement massif des institutrices au moment où la loi nouvelle allait doter

le pays de plusieurs milliers d’écoles de filles.

(1) : Après les « Cent

jours », d’août 1815 à novembre 1820, une Commission de

l’Instruction publique, constituée de cinq membres, est formée et présidée par

Royer-Collard en remplacement du grand maître de l’Université impériale. Elle est

placée sous l’autorité du ministère de l’Intérieur et relayée sur le terrain,

par les inspecteurs généraux qui effectuent des tournées annuelles, par les

recteurs d’académie et leurs inspecteurs. Cette commission défendit fermement

le monopole universitaire et permit à l’État d’occuper, face à l’Église, toute

sa place dans la direction de l’enseignement. Elle prépara l’avènement d’un

ministère de l’Instruction publique qui vit le jour en 1824, alors qu’elle

avait été remplacée en 1820, par un Conseil Royal de l’Instruction publique

installé par Louis XVIII et présidé par Corbière. Les congrégations

triomphaient le 27 février 1821 grâce à une ordonnance de ce dernier qui

livrait l’Instruction publique aux mains des religieux. Désormais, les évêques autoriseraient,

révoqueraient et contrôleraient les instituteurs en imposant au passage un

Certificat d’instruction religieuse : « Les bases de l'éducation des collèges sont la

religion, la monarchie, la légitimité et la charte ;

— L'évêque diocésain exercera, pour ce qui

concerne la religion, le droit de surveillance sur tous les collèges de son

diocèse ; il les visitera lui-même ou les fera visiter par un de ses vicaires

généraux, et provoquera auprès du Conseil Royal de l'instruction publique les

mesures qu'il aura jugées nécessaires ;

— Le cours

de philosophie des collèges sera de deux ans ; les leçons ne pourront être

données qu'en latin. ».

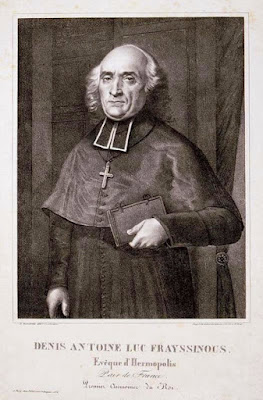

Le 1er juin 1822,

Monseigneur Frayssinous est nommé à la tête de l’Université, grand maître et

président du Conseil Royal. A partir du 26 août 1824, il devient

ministre-secrétaire d’Etat des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction

publique. Dès lors, l’Eglise victorieuse développe les congrégations

enseignantes avec le soutien financier du gouvernement. Les associations de

religieuses hospitalières et enseignantes se multiplient et elles ont le

monopole des écoles de filles et même des écoles mixtes de campagne. Les instituteurs

laïcs restés en poste n’ont d’autre choix que d’accepter docilement le contrôle

du curé.

Revoir : article https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.fr/2017/06/les-chemins-de-la-laicite-francois.html#more

Le chemin vers la laïcité

(Deuxième partie)

(Deuxième partie)

Un instituteur républicain persécuté pendant la Deuxième

République

(1848 – 1852)

(2) : « Le

brevet de capacité put être remplacé par

le baccalauréat, la qualité de ministre d’un culte, ou par un certificat de

stage, ce qui favorisait les frères. Pour l’enseignement féminin, on admit même

que suffirait aux sœurs une lettre d’obédience que leur supérieure leur

remettrait, et qui attesterait leur appartenance à une congrégation. »

(Histoire

de l’enseignement en France-1800-1867, Antoine Prost)

(3) : De Parieu succéda à Falloux, il

fut ministre de l’Instruction publique et des Cultes du 31 octobre 1849 au 24

janvier 1851. C’est lui qui présenta la fameuse « loi Falloux », son

prédécesseur. Votée après 2 mois de débats, elle établissait dans

l’enseignement primaire et secondaire le principe de la liberté (en opposition

avec le décret napoléonien de 1808 créant l’Université et son monopole), en

donnant maints avantages à l’enseignement confessionnel et congréganiste. Bien

que modifiée par les lois de 1882 et 1886 sur la laïcité de l’enseignement et

par les lois de 1901,1902 et 1904 aboutissant à l’interdiction de

l’enseignement congréganiste, elle n’a jamais été abrogée.

(4) : Victor Duruy rédige la loi du 10

avril 1867 dite « loi Duruy » il est alors ministre de l’Instruction

publique de 1863 à 1869, poste qu’il accepta à condition qu’il fut séparé du

ministère des cultes. Sa loi marque quelques avancées significatives en obligeant

les communes de plus de 500 habitants à créer une école de filles alors que la

loi Falloux du 15 mars 1850 avait fixé le seuil à 800 habitants. Dans le même

temps, il les encourage à prendre des mesures en faveur des familles indigentes

afin de leur permettre de disposer de la gratuité des études, leur demandant de

fonder une caisse des écoles. Voici les principaux articles de cette loi :

ARTICLE PREMIER. — Toute

commune de cinq cents habitants et au-dessus est tenue d'avoir au moins une

école publique de filles, si elle n'en est pas dispensée par le Conseil

départemental, en vertu de l'art. 15 de la loi du 15 mars 1850. Dans toute

école mixte tenue par un instituteur, une femme nommée par le préfet, sur la proposition

du maire, est chargée de diriger les travaux à l'aiguille des filles. Son

traitement est fixé par le préfet, après avis du conseil municipal.

ART.

2. — Le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles à établir dans

chaque commune est fixé par le Conseil départemental, sur l'avis du conseil

municipal. (..)

ART. 3. — Toute commune doit

fournir à l'institutrice, ainsi qu'à l'instituteur adjoint et à l'institutrice

adjointe dirigeant une école de hameau, un local convenable, tant pour leur habitation

que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et un traitement. (..)

ART. 8. — Toute commune qui

veut user de la faculté accordée par le paragraphe 3 de l'art. 36 de la loi du

15 mars 1850 d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites peut,

en sus de ses ressources propres et des centimes spéciaux autorisés par la même

loi, affecter à cet entretien le produit d'une imposition extraordinaire, qui

n'excédera pas quatre centimes additionnels au principal des quatre

contributions directes. En cas d'insuffisance des ressources indiquées au

paragraphe qui précède, et sur l'avis du Conseil départemental, une subvention

peut être accordée à la commune sur les fonds du département, et, à leur

défaut, sur les fonds de l'Etat, dans les limites du crédit spécial porté

annuellement à cet effet au budget du ministère de l'instruction publique. (..)

ART. 15. — Une délibération

du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans toute commune,

une caisse des écoles, destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de

l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves

indigents. Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de

subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir,

avec l'autorisation des préfets, des dons et des legs. Plusieurs communes

peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien de cette

caisse. Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le

percepteur.

ART. 16. — Les éléments de

l'histoire et de la géographie de la France sont ajoutés aux matières

obligatoires de l'enseignement primaire. (..)

ART. 20. — Tout instituteur

ou toute institutrice libre qui, sans en avoir obtenu l'autorisation du Conseil

départemental, reçoit dans son école des enfants d'un sexe différent du sien,

est passible des peines portées à l'article 29 de la loi de 1850.

ART.

21. — Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l'autorisation du

Conseil départemental, recevoir d'enfants au-dessous de six ans, s'il existe

dans la commune une salle d'asile publique ou libre.

Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique 1863-1869

Lithographie par A. Lafosse, Mayer, Pierson, J. Lemercier et Cie

Musée national du château de Compiègne

© Musée national du château

de Compiègne

Musée national du château de Compiègne

© Musée national du château

de Compiègne

P.P

trés intéressant

RépondreSupprimer