Les

conférences du Musée de la Maison d’Ecole

Dix

ans déjà

« LA

REDACTION »

Conférence de

présentation à l’Auditorium de Montceau-les-Mines (2008)

Patrick PLUCHOT

Président du Musée de la

Maison d’Ecole-écomusée Le Creusot/Montceau Musée de France

Le propos : (texte intégral de la conférence)

« Introduction :

Nous arrivons aujourd’hui au terme d’un long travail

de recherches, mené par les membres du musée de la Maison d’Ecole.

Un des sujets d’étude privilégié par le

groupe de travail pédagogique du Musée est celui de l’histoire sociale et de la

sociologie historique de l’éducation. Il tend à expliquer les fonctionnements

qui lient l’histoire de l’école aux mécanismes de la reproduction sociale et à

la formation des mentalités collectives. L’accent est mis sur la sociologie des

élèves et des enseignants, ainsi que sur le discours éducatif analysé à partir

des textes et directives officielles, des manuels et de la presse pédagogique.

C’est cette diversification des approches qui

a guidé la définition des objectifs de notre Musée : rédaction d’une

monographie, création d’un musée d’éducation et constitution d’un conservatoire

éco muséographique qui préserve le patrimoine local dont font partie les

productions des élèves de toutes époques.

L’album pédagogique que nous produisons cette année met en avant la

rédaction au fil du temps. Il est le premier recueil qui met à jour les

trésors « écrits » du musée de la Maison d’Ecole. Nous espérons qu’il

apportera, sans prétention, un éclairage sur le contenu des disciplines

d’enseignement à l’école élémentaire… voilà tout… L’analyse proposée montre

néanmoins l’importance de la sauvegarde et de la préservation locales des

cahiers et travaux des élèves de toutes époques et l’importance aussi de leur

mise en valeur auprès du grand public.

Dans La Rédaction, nous avons

retenu, arbitrairement sans doute, 75 textes d’élèves (pratiquement tous issus

du département) couvrant la période 1878-1988. Tous les niveaux y sont présents

du cours élémentaire au cours complémentaire et la parité garçons-filles a été

respectée. Les travaux d’élèves présentés reflètent un enseignement et des

sujets communément retrouvés à l’échelle nationale. De fait, cette dimension

comparatiste fait de notre travail, un singulier qui renvoie à un pluriel, au

lieu d’un anecdotique qui ne renvoie à rien. Ces

textes s’articulent autour de six thématiques qui nous ont parues les plus

représentatives de ce qui fut imposé par les instructions officielles des

différentes époques.

Nous

n’avons pas choisi la facilité en traitant du sujet épineux de la rédaction à

l’école primaire. Cet enseignement a, de tout temps, soulevé la polémique, du

milieu du 19ième siècle jusqu’à même 2008.

D’une manière

générale, dans l’école d’avant Jules Ferry, la rhétorique imprimait sa marque aux

classes élémentaires avec des exercices d’amplification de groupes de mots,

puis de phrases, doublés de mémorisation d’expressions stéréo typiques, sorte

de lieux communs, avec des exercices de style et d’écriture-réécriture d’autres

textes.

La rédaction, apparue

au milieu du XIX° siècle, et imposée dès 1882, était une ouverture, même

modeste, à l’expression des idées de l’élève et en cela, elle constituait une

avancée, bien qu’en ces temps, rédiger n’était pas fondamentalement travailler

la langue écrite pour faire naître du neuf, c’était plutôt mettre en forme

écrite, avec un langage le mieux construit possible, des choses que l’on savait

déjà. Le bond dans le temps qui nous rapproche des Programmes de 2008 nous

éloigne-t-il vraiment de cet état d’esprit ? Peut-être pas. Les temps

n’auraient-ils pas changé ?

La réapparition de la

rédaction dans ces nouveaux programme (enseignement qui n’avait d’ailleurs pas

disparu des pratiques enseignantes), cette réapparition donc, nous interroge,

moins au niveau du terme qu’au niveau de l’idée qui l’accompagne, selon

laquelle un élève d’école primaire ne serait pas capable d’un rapport créateur

à la langue. Certains pédagogues pensent, en effet, que ré instancier, si on

peut dire, la rédaction comme production écrite phare en français au cycle 3,

c’est ignorer d’abord les recherches pédagogiques sur l’écriture du groupe EVA

dans les années 1980, c’est ignorer aussi le travail des brouillons (Fabre,

1990), ignorer la réflexion sur les écrits intermédiaires (Chabannes &

Bucheton, 2000), ignorer le travail de l’écriture littéraire (Tauveron &

Sève, 2005). Ils pensent aussi, comme Doquet-Lacoste, que je cite : c’est

faire fi « du vaste champ de recherche que constitue aujourd’hui

l’écriture, littéraire ou non, dans les domaines de la littérature, de la

critique génétique, de la linguistique, de la sociologie, de l’anthropologie.

Dans ces différents champs scientifiques, l’étude de l’écriture est celle d’une

activité humaine – sociale, culturelle, linguistique – dans laquelle entrent en

jeu des composantes complexes et que l’on n’envisage plus aujourd’hui comme la

transcription d’un oral supposé en écrit mais comme l’élaboration d’un discours

singulier, dans lequel le matériau, la langue écrite, inséparable de ses dimensions

symboliques, joue un rôle prépondérant. Que sont des Programmes qui

négligent les convergences de la recherche en sciences humaines pour remettre à

la première place un genre d’écrit, la rédaction, qui n’a jamais existé qu’à

l’école, eu égard à la nécessité reconnue par ailleurs de favoriser les liens

entre cette même école et le monde extérieur ? » . Fin de citation, la

polémique n’est donc pas morte.

Pourtant, déjà en

1923, les Instructions pour l’Ecole Primaire rédigées par Paul Lapie montraient

la nécessité de l’apprentissage de savoirs en prise avec le monde dans lequel

évoluaient les élèves. En 1963, la reprise par le parti communiste du rapport

Langevin-Wallon de 1947 (jamais appliqué au demeurant), pointait du doigt les

connaissances sclérosées qui faisaient alors l’objet d’un enseignement

systématique, sans lien avec les usages langagiers qui étaient ceux des élèves

et qui seraient les leurs à l’âge adulte. L’Institut National de la Recherche

Pédagogique, depuis 1970, souligne la nécessité pour l’école de s’appuyer

aussi, mais pas exclusivement, sur des productions langagières orales ou

écrites des élèves, ainsi que sur des textes non spécifiquement scolaires, pour

étudier la langue et son fonctionnement.

A l’heure où

l’expression écrite, y compris dans ses éditions savantes s’appuie non

plus sur les sacro-saints « exemples de grammaire » mais sur des énoncés

attestés pour caractériser et analyser la langue, faut-il que cette ouverture

aux usages, observable dans le champ linguistique depuis les années 1960,

devienne lettre morte quand on s’adresse à des enfants ? Evidemment, la

scolarité obligatoire doit faire acquérir un système morphologique strict,

mais, comment nos élèves parviendront-ils à rendre opératoires les savoirs

transmis si les apprentissages ne se font pas en connexion avec les usages

sociaux et médiatiques en vigueur ? La question est d’importance.

Sans entrer trop

avant dans le contenu du livre qu’il vous appartient de découvrir, je vais

tenter une explication rapide quant au choix des thèmes retenus.

1

/ : Le premier chapitre du livre s’intitule : les Choses vues :

Ce

premier thème « des choses vues » élargit le champ de la description

dans les rédactions d’élèves, à une réalité plus large souvent liée au récit.

Là encore, l’ambiguïté doit être levée : la description

ne vaut pas seulement pour elle-même, en tant qu'imitation d'une

technique littéraire ou d’un apprentissage grammatical. Elle établit aussi une

relation entre l'extérieur et l'intérieur, la nature et les sentiments de celui

qui la contemple. En décrivant sa vision, l’élève exprime son ressenti.

Il suffit de lire les rédactions proposées

pour s’en persuader. Du reste, et pour donner un exemple concret, les grandes

fresques de Zola qui décrivent les Halles dans Le Ventre

de Paris ne sont-elles pas des documents ? A leur manière, les

descriptions faites en classe en sont aussi. Au sein de cet ouvrage, l'utilité des descriptions apparaît beaucoup

plus clairement. Bien loin de se réduire à des morceaux détachables purement

décoratifs, les descriptions sont des lieux textuels saturés de sens. Eluder les descriptions, comme le font parfois les lecteurs pressés,

aurait fait prendre le risque de manquer une très grande part de l'information

sur une époque : la physionomie, l'habillement, l'ameublement et tout

l'environnement des personnages révèlent leur psychologie et la justifie.

Au fondement de cette relation,

il y a une théorie implicite du milieu : les êtres sociaux, comme les êtres

vivants, sont en adéquation avec le milieu où ils vivent et par conséquent sont

interprétables à partir de lui. On sait comment, dans Le

Père Goriot, Balzac fait de la pension Vauquer le symbole de ses

occupants…

Les dix-huit productions de ce chapitre

s’échelonnent de 1902 à 1988. Dans une première série de textes, en bonne

conformité avec la pédagogie instructive de la leçon de choses, l’élève doit

décrire des objets qu’il a devant les yeux et dont il doit dire l’aspect, mais

aussi la fonction, la fabrication, le fonctionnement, l’utilité (« Le

verre à boire » 1902, « La pièce de cinq centimes », 1908, « La

montre de la maîtresse » 1915, « La lampe de notre classe »

1913). Il ne suffit donc pas de regarder, il faut avoir retenu les informations

entendues en classe : comment on fabrique le verre, ce qu’on peut

« faire » avec un sou (achat, économie, charité), comment fonctionne

la lampe à pétrole. Tous ces exercices sont appelés « rédaction » et

une série de questions, parfois recopiées sur le cahier, prépare l’enchaînement

des phrases. La diffusion progressive de livres de sciences spécialisés fait

disparaître des livres de lecture ces textes « instructifs » qui

servaient de modèle d’écriture : on n’en trouve plus guère au-delà de

1923.

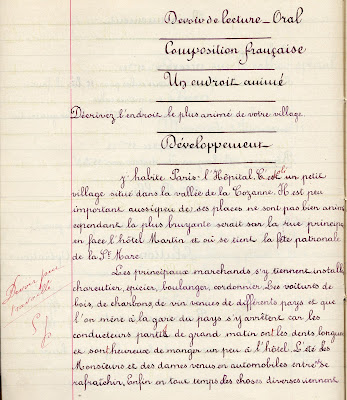

La description peut s’élargir à la

restitution d’un lieu, d’une scène, d’un personnage, sous l’intitulé de

« composition française ». De telles descriptions sont fréquemment

intégrées à des récits dans les morceaux choisis littéraires qui servent aux

lectures quotidiennes, elles perdurent donc mais leur style évolue lentement. « La

salle de classe » est un grand classique, dont deux versions sont

présentées, finalement assez stables entre 1908 et 1960, puisqu’elles suivent

le même plan. La liste des points à aborder est donnée en 1960 : « Aspect général, Orientation,

Éclairage, Mobilier, Décoration, Impressions et Résolutions ». Dans

les deux cas, on a la phrase conclusive d’adhésion : « je me plais à l’école » dans la rédaction 1908 et « je veux rester dans cette classe car

je l’aime bien, j’espère faire du bon travail » dans celle de 1960).

Il s’agit d’une formule de clôture, aussi formelle et commode qu’une formule de

politesse au bas d’une lettre, et, évidemment, personne n’y voit un engagement

véritable...

Si l’élève a la salle de classe sous les yeux

quand il écrit, il n’en est pas de même des autres descriptions qu’il ne peut

qu’évoquer de mémoire : « L’endroit le plus animé du village »

(1911), « Le chien de berger » (1936), à moins qu’il ne s’agisse de

décrire l’image d’un livre ou d’une autre affichée dans la classe. C’est

certainement le cas quand il s’agit de dénoncer la brutalité envers les animaux

avec la scène du cheval battu par le charretier brutal (1909), ou d’évoquer

l’affairement joyeux des vendanges, qui ne devait guère être de mise en pleine

guerre, à l’automne 1917 : ces scènes ont été souvent représentées dans

les livres de lecture, dans les vignettes en noir et blanc illustrant les

manuels.

Avec les nouvelles instructions de 1923,

faisant une place plus importante aux « centres d’intérêt de

l’enfant », les sujets évoluent vers les récits d’expériences. Dans les

écrits, l’observation directe faite par l’élève est sensible, quelles que

soient les aides collectives à la formulation faites en classe : « La

course à pied » en 1929, « Le froid » du 16 au 22 décembre 1950,

qui est un texte collectif rassemblant les observations des enfants faites

spontanément ou lors d’une « étude de milieu », « La roulée des

œufs de Pâques » en 1945, « La marchande ambulante de fruits et

légumes » en 1956.

En revanche, dans les narrations de la

dernière période, l’élève doit faire la preuve qu’il saura évoquer de façon

plausible la situation demandée, qu’elle soit de pure imagination (« Allo,

la base ! » 1978), ou qu’elle renvoie à une situation réaliste,

sinon vécue. C’est le cas avec « Le récit d’une belle histoire »

(1962), « L’achat d’une robe dans un magasin » (1974) et surtout

« La promenade au printemps en forêt » (1988), qui rassemble, aussi

bien que chez Walt Disney, tout ce qu’on peut attendre de clichés rassurants

sur les fleurs, le soleil et les petits oiseaux, jusqu’à la conclusion

immuable : « Il est déjà tard

et nous repartons, fatigués mais joyeux de notre belle promenade en

forêt ». En un siècle, on est ainsi passé d’une écriture totalement

guidée et encadrée, à un exercice supposant que les élèves ont une maîtrise

implicite suffisante des codes narratifs et des stéréotypes attendus pour

conduire d’eux-mêmes ce genre d’évocation en situation scolaire : de fait,

on mesure l’intensité des exercices sans lesquels ce résultat, pourtant

modeste, n’aurait pu être atteint.

2/ : Le second chapitre est celui des thèmes moraux et

civiques :

L’enseignement moral et religieux est

remplacé dans les Programmes des Ecoles Primaires de 1882 par le double

enseignement moral et civique. Le « Hussard noir de la République »,

cher à Péguy, doit cependant faire connaître à ses élèves les devoirs des futurs

citoyens qu’ils seront : « envers l’âme, envers le corps, envers

ses maîtres, envers la famille, envers la Patrie, envers Dieu »…bien

que la morale républicaine n’accepte le gouvernement d’aucune religion. Notons

au passage que ce ne sera qu’en 1906 que l’édition du livre scolaire Le tour

de France par deux enfants, qui fut un pilier de l’enseignement du

français, sera laïcisée, André et son frère abandonnent la prière du coucher et

ne disent plus « mon Dieu » mais « Hélas ! ».

Doit-on y voir un effet des lois Combes ?

Jules Ferry met en garde le corps

enseignant au nom de la « neutralité » : « vous ne

toucherez jamais avec trop de scrupules à cette chose sacrée, qui est la

conscience de l’enfant ».

La morale vécue et la morale enseignée

doivent être confondues. Cependant, les principes et la discipline inculqués

aux écoliers se révèleront bientôt être trop souvent liés à des contraintes

d’adultes : respect de l’argent, respect de la loi, respect de l’ordre.

Les manuels de lecture proposent des thèmes de rédaction dans ce sens. Les

Instructions de 1923 dissocient clairement enseignement moral et enseignement

civique et les « devoirs envers Dieu » disparaissent. Au

demeurant, les priorités du culte républicain de l’idéal de l’homme (qui

répondait à un souci des réalités urgentes : « le travailleur, le

citoyen et l’homme »), voient cette dernière notion se développer au

détriment des deux autres.

Ce glissement s’amplifiera jusqu’à la

disparition de la morale en temps que telle dans les écoles. De même, après la

grande guerre, on ne fera plus composer les élèves sur les « textes

édifiants » qu’étaient : le respect dû aux parents et aux soldats ou

encore les victimes du devoir.

Le

changement est notoire dès 1923, les sujets proposés décrivent des

comportements concrets : la gourmandise, le caprice, l’application

scolaire…

S’il est difficile de s’entendre

sur les devoirs envers l’âme, un consensus peut s’établir sur les devoirs

envers le corps et des générations d’élèves ont vu les affiches éditées vers

1890 (« L’alcoolisme voici l’ennemi ! »), opposant le foie sain

au foie rongé par la cirrhose et l’homme normal à l’ivrogne aux yeux effarés,

zombie à la pupille vert pâle, couleur d’absinthe.

Jusqu’en 1920, les manuels de

lecture commencent par des textes moraux mais en 1923, la morale est séparée de

l’instruction civique et le calendrier des textes à lire change. On débute avec

l’automne, la rentrée, les vendanges et non plus par les Devoirs envers les maîtres.

« Vices et vertus » deviennent « Qualités et défauts », où

on décrit des comportements sans distribuer blâme et louange. Les méthodes

actives prônent l’échange oral autour des « cas » qui se présentent

dans la classe ou dans l’actualité, consacrant une pédagogie de la

« morale occasionnelle » : c’est la fin de la leçon de morale

matinale qui s’achevait par une maxime ou une bonne résolution. De ce fait, la

morale disparaît des disciplines scolaires, sinon des soucis enseignants. Mais

les efforts se déportent vers d’autres entraînement d’écriture :

descriptions et récits, comme nous l’avons vu.

Les devoirs sur les « Thèmes

moraux et civiques » s’arrêtent donc en 1945, bien avant que la morale ne

disparaisse des programmes, en 1968, comme l’avait noté Jean Baubérot étudiant

les cahiers d’écoliers (La morale laïque

contre l’ordre moral, Paris, Seuil, 1997). On a retenu deux textes de 1878,

témoins d’une présence religieuse disparue après 1882 (la visite du curé, la

prière du réveil). Les textes, écrits par 7 filles, 3 garçons, 2 anonymes, sont

peu corrigés (3 sont -mal- notés, 7 non corrigés, 2 corrigés mais non notés).

C’est qu’ils s’avèrent difficiles à évaluer : comment ne pas décourager la

sincérité maladroite ? Comment traiter le conformisme hypocrite ?

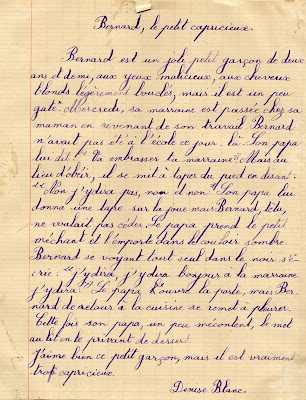

Quand la morale est un objet

d’écriture écolière, quels sont les sujets abordés ? L’art du portrait

domine : en quelques lignes, il s’agit de caractériser le bon écolier

(1909), le « souillon » (1908), l’enfant propre et ordonné (1935), le

petit capricieux (1945) : « Le

bon écolier fait toujours bien ses devoirs, il aime son maître, il travaille

toujours avec ardeur ». On présente aussi en couple qualité et défaut,

comme ordre et désordre (« autant

Émile est actif et soigneux, autant Jules est négligent et nonchalant » 1878),

coquetterie et bonne tenue (1902). Enfin, on recourt au récit édifiant. Dans

« Un brave cœur » (1909) le bon élève courageux prend la défense de

l’orphelin, pauvre et brimé, et « les

méchants camarades tout honteux le prennent en pitié et lui demandent

pardon ». Ces historiettes morales sont rarement réussies, surtout

quand l’élève doit s’y mettre en scène et arriver à la chute prévue (« bon

écolier, bon citoyen »).

Le changement de style est patent

après 1923. Les textes décrivent des comportements concrets : la bonne

élève de 1935 « s’applique de son

mieux pour écrire, ne faisant pas une tache, tirant des traits droits et ne

cornant pas son cahier ». Les anecdotes relatées (l’enfant capricieux

qui refuse de dire bonjour, la gourmande qui mange le gâteau familial) ont la

qualité des « choses vues et vécues » sans grande émotion ni

moralisation.

S’agissant des

thèmes civiques, Berthe (CM2) rappelle en 1911 que le suffrage universel

est une conquête historique (« tout

le monde n’avait pas le droit de voter, seulement les riches parce qu’il

fallait payer, c’est en 1848 que le député Baudin fut tué parce qu’il voulait

le suffrage universel ») Qui se douterait qu’elle est dans une école

privée ? Germaine (15 ans) doit élargir le sens de « mourir au champ

d’honneur ». Toutes les victimes des accidents du travail sont-elles

« victimes du devoir » ? Oui, répond Germaine, non, dit son

professeur, qui lui met tout juste la moyenne. Enfin, dans « Un jeune

homme ivre et son père soldat » (1918), Hélène réunit tous les thèmes qui

habitent l’époque : ravages de l’alcoolisme, respect dû aux parents et aux

soldats, honte publique du fils et du père. En quelques lignes, elle fait

converger les enfants sortant de l’école, le jeune voisin pris de boisson (« je le regardais tristement songeant

au chagrin que sa mère éprouverait à le voir rentrer dans cet état »),

et le père arrivant du front, sortant de la gare. « Monsieur Lebois était devenu tout pâle : « Suis-moi »,

dit-il à son fils. Et les deux hommes s’en allèrent ». De fait, ce

récit qui fait sentir sans expliquer est une fiction littéraire : le

maître n’aurait pas permis de citer de vrais noms propres. Faire sentir :

les savoirs de la morale ne se transmettent pas comme ceux qui portent sur

l’hygiène. Après la Grande Guerre, on ne fera plus écrire de « textes

édifiants ».

3 : Vient

ensuite le thème du style et de la littérature :

Un long chemin a été parcouru depuis

l’enseignement du style jusqu’à l’Observation Réfléchie de la Langue et l’imprégnation littéraire préconisée dans les

Instructions de 2002. En 1882, si la lecture et l’écriture sont sans contredit

les premières connaissances à enseigner, ces matières ne doivent pas être

dissociées de l’apprentissage de la langue française. Il est recommandé de faire des exercices de style dès le cours

élémentaire, plus appuyés au cours moyen à travers des règles simples de

grammaire à partir d’exercices « d’invention » s’appuyant sur des

lectures du maître (les enfants « manquant » souvent d’idées…). Dans

le cours supérieur, arriveront les règles de syntaxe et d’analyse logique à

partir de lecture de textes tirés de nos grands auteurs dont on aura étudié le

développement ou le canevas.

Les

nouveaux programmes de 1923 introduisent un allègement, une plus grande liberté

pour les maîtres et des innovations dans

la méthode en Composition française : on conseille de ne pas trop mâcher la besogne dans les

consignes, de faire choisir l’enfant à son goût dans plusieurs sujet, voire

même d’en inventer un. La réforme de l’enseignement des années 60 avec

notamment l’entrée massive des enfants au collège, tente de recentrer les

apprentissages du français autour de la lecture ne laissant à l’expression

écrite qu’un rôle de réinvestissement des notions d’une grammaire allégée.

Les sujets de rédaction liés à l’étude des

grands auteurs ou de l’histoire littéraire de la France ne sont souvent que des

reconstitutions de textes faites à la suite d’une lecture, une « copie

différée » en quelque sorte, dans la plus pure tradition du secondaire et

des versions latines. Cet exercice est peu probant pour les élèves de cours

moyen… Au demeurant, les rédactions ne portent que sur des versions abrégées

des œuvres que l’on trouve dans les manuels élémentaires. La

« primarisation » des exercices du secondaire prendra fin entre les

deux guerres.

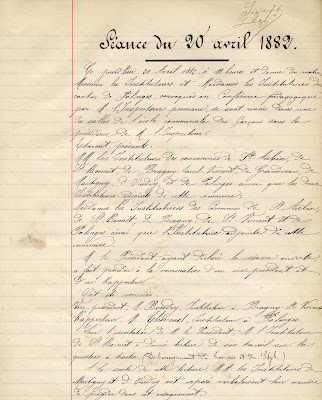

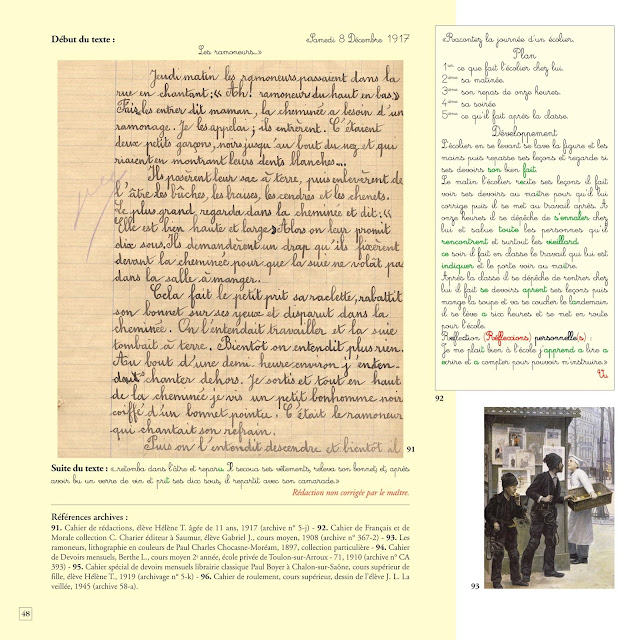

À travers les 5 reproductions photographiques

en couleur de ce chapitre, le lecteur percevra l’évolution des normes

d’écriture, d’abord dans le sens matériel du terme. Sous la permanence de cahiers

lignés de petit format, un œil prévenu distingue trois réglures, d’abord simple

(1878, 1910), ensuite à carreaux avec une subdivision horizontale et verticale

(1917), enfin, à réglure Seyès[1] 8x8

mm, imprimée en violet sur fond blanc (1936, 1989), avec les quatre interlignes

horizontaux si utiles pour calibrer la hauteur des jambages lors des exercices

d’écriture. Comment écrivent les élèves ? Encre noire, violette, puis

bleue, écriture alternant italique et droite pour les titres (1878), ronde

(1910), anglaise (1917), « presque droite » (1936) et enfin droite

(1989). Quand Brigitte Dancel a publié Un

siècle de rédactions. Ecrits d'écoliers et de collégiens (CRDP, Grenoble,

2001), elle était frustrée de ne pouvoir montrer l'écriture du maître sur celle

de l'élève (l’encre rouge de nos inconscients scolaires), le jeu des marges qui

s’élargissent lorsqu’on économise moins le papier, les repentirs, hésitations,

fautes d’orthographe, plus ou moins rares selon l'aisance des élèves et selon

que le devoir a été précédé ou non d’un brouillon corrigé.

Ici, sans qu'il soit besoin de commentaires,

on voit que la "mise en page" conditionne la "mise en

texte" et à quel point la lecture est influencée par la présentation (la

position du titre, la marge, les paragraphes, la lisibilité de l’écriture). Sur

ce point, l’échantillon offre un éventail très ouvert, sans qu’on puisse dire

que les belles écritures soient le privilège du passé et les écritures

d’aujourd’hui soient particulièrement négligées, mais il est sûr que chaque

élève, qu’il fasse ou non une « bonne rédaction », a intériorisé des

normes graphiques de présentation qui font partie intégrante du « travail

d’écriture », mêlant de façon inséparable « forme et fond ».

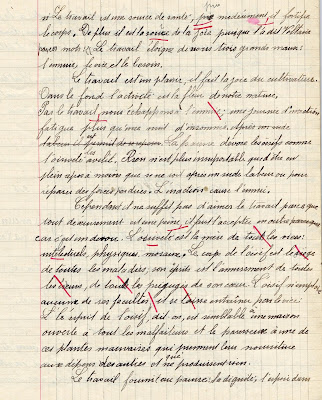

Quels sont donc les contenus regroupés sous l’entrée

«Style et littérature » ? Le devoir de 1878 donne un exemple des

exercices de « style », encore proposés sous Ferry pour préciser le

vocabulaire des élèves sur un modèle secondaire du travail de la langue. Par

contraste, la rédaction sur « Les Gendarmes » (1908) montre les

nouveaux choix pédagogiques pour enrichir le lexique, à partir d’une entrée

thématique renvoyant à un « champ sémantique » en situation d’usage,

bien plus en phase avec une « pédagogie concrète ». Le devoir sur

Androclès, reconstitution de texte fait d’après une lecture (ou plutôt une

« copie différée », avec le texte non loin des yeux), est dans la

tradition secondaire puisqu’il s’agit d’un classique des versions latines,

alors que la biographie de Ronsard, qui relève de la même procédure de travail

(on voit dans les répétitions du texte des erreurs de « copie ») fait

entrer à l’école l’histoire littéraire de la France. Cette jeune discipline

universitaire en passe de remplacer la rhétorique est entrée dans la préparation

au Brevet Supérieur et les maîtres la resservent dans les écoles primaires

supérieures et les cours complémentaire.

Même contraste entre les deux textes suivants

de 1912 et 1917 : l’élève ne parvient pas à « développer » le

commentaire de la phrase de Voltaire faisant l’apologie du travail, et à lire

ce devoir raté, on voit combien ce « genre littéraire »

est dénué de sens pour celui qui enchaîne absurdement les lieux communs

entendus en classe, sans parvenir à construire le moindre texte. En revanche,

Berthe répond parfaitement à la consigne en racontant le grand classique

de littérature de jeunesse, Sans Famille.

Elle l’a probablement lu dans la version abrégée (Capi et sa troupe, paru en 1892 et sans cesse réédité à l’usage des

écoles primaires) puisqu’elle ne cite pas le titre d’Hector Malot, mais elle

conduit son récit sans prétention avec cohérence et intelligence jusqu’à son

terme.

La paraphrase en prose de la Fontaine vaut à

Eugène, élève d’un cours complémentaire (1917) une très mauvaise note, car s’il

a « compris » l’argument et la morale de la fable, la maladresse de

l’écriture rend l’exercice peu probant. Faut-il donc penser que les contenus de

la littérature classique ne sont pas accessibles aux élèves du primaire ou bien

est-ce la forme d’exercice qui est inadaptée ?

En 1936, l’institutrice qui demande à Denise

le portrait de Ménalque renvoie non au texte de La Bruyère, mais à

l’illustration qui précède l’extrait publié dans Lecture et Langue Française (Lyonnet et Besseige, CM2, 1933, p.

150). Décrire la scène des courtisans représentés sur une image, voilà qui est

à la portée d’une élève de CM2, alors qu’il serait absurde de lui faire

paraphraser ou résumer « le Distrait ».

On comprend à ces lectures l’extinction du

genre entre les deux guerres mondiales. Le travail sur la langue littéraire ne

peut se faire en « primarisant » les exercices du collège. Les

Instructions de 1923 en inventant une pédagogie de la lecture expressive et de

la récitation sauvent la mémoire du patrimoine littéraire, en excluant la prétention

des commentaires de textes ou des dissertations littéraires. Il faut attendre

que la pédagogie du texte libre, mise en place par Freinet dans les années

1930-1940, ait des retombées dans les écoles ordinaires pour qu’on demande aux

enfants d’inventer des poésies (1945). Lorsque Maud s’essaie au compte-rendu de

lecture (mais sans avoir le texte sous les yeux), on est dans une pédagogie de

l’articulation lecture-écriture : le patrimoine des contes populaires et

de la littérature pour la jeunesse fait maintenant de plein droit partie des

lectures scolaires.

[1] Brigitte Dancel a retrouvé le brevet déposé au tribunal de Pontoise par le libraire Seyès le 16 août 1892 faisant de la réglure qui porte son nom une marque déposée. Ces cahiers « à grands carreaux » sont une originalité française unique au monde. Cf. Brigitte Dancel, Le cahier d’élève : approche historique, in S. Plane et B. Schnewly Les outils d’enseignement du français, Repères, n° 22, 2000.

4/ : Le chapitre

4 traite du thème de la lettre :

Quelle discipline est plus contraignante pour

l’élève que celle de la rédaction ? Lui qui est habitué à parler et non à

écrire, chose qu’il fait spontanément dans sa langue maternelle et qui, de

toute manière, si elle n’est plus le patois ou la langue populaire, n’en reste

pas moins la langue courante.

L’apprentissage de la lettre est

historiquement marqué. C’est peut-être en cela que réside le progrès de l’école

obligatoire, laïque et gratuite de Jules Ferry. Le citoyen aura désormais et

pour longtemps accès à une communication élargie dans l’espace : il pourra

écrire ces courriers qui brisent la solitude sociale, morale et culturelle de

tout analphabète. Cet aspect est un sujet courant de rédaction. Granadou,

beauceron « lisant et écrivant », se souvient avec fierté d’avoir, au

régiment, tenu la correspondance amoureuse d’un percheron illettré.

Mais les avantages de savoir écrire ne sont

pas moins évidents aux travailleurs qui cherchent à améliorer leur condition,

individuelle ou collective. Il suffit, pour s’en persuader, de revoir les récits autobiographiques de

Perdiguier, Nadaud ou Dumay. Nous avons tous hérité de ce savoir nouveau. La

grammaire et la maîtrise épistolaire, pour nos aïeuls, n’était donc pas

seulement l’agent d’une unification culturelle nationale ou d’un pseudo

impérialisme culturel, elle était aussi, à l’évidence, agent d’émancipation et

de mobilité géographique. Les bouleversements engendrés par les nouvelles

technologies de la communication ne doivent pas nous faire oublier la source…

La lettre mêle la forme et le fond et l’étude

des cahiers des élèves d’autrefois est une mine de renseignements et

d’émotions. A toutes époques, le constat est le

même : l’observation de ces cahiers révèle d’incontestables réussites. On

peut suivre parfois, en étudiant la série des cahiers d’un enfant du cours

préparatoire à la classe de fin d’études, le lent cheminement qui conduit de

quelques mots groupés en phrases, de quelques phrases juxtaposées ne

développant pas le sujet ou si peu, à un texte structuré, grammaticalement

complexe et riche par son vocabulaire. On imagine mieux ainsi, le travail de

l’enseignant et le résultat des multiples contraintes qui aboutissent à

développer des capacités d’expression et de communication.

En 1854, le directeur de la Revue de l’enseignement primaire (revue

officielle du Ministère) met au nombre des textes que les élèves doivent

apprendre à écrire, la lettre car elle est « utile dans les relations

domestiques et les relations d’affaires ». En effet, tout au long de la

Monarchie de Juillet et du Second Empire, le développement du réseau postal accompagne

l’essor des chemins de fer et popularise les échanges épistolaires entre ceux

qui sont « restés au pays » et ceux qui sont partis travailler dans

les grandes villes.

Les maîtres font donc écrire des lettres à

leurs élèves, mais les « lettres d’affaires » sont peu à peu

délaissées (de nombreux manuels en offrent des modèles dans le commerce) alors

que perdurent les correspondances domestiques. Ces lettres fictives deviennent

des prétextes pour réciter des leçons scolaires de tout ordre (« vous écrivez à une amie pour lui raconter ce

que vous avez appris sur le cours de la Loire ») ou pour répéter à la

première personne les leçons de morale (sur le respect dû aux maîtres, aux

parents, le goût de l’étude, du travail bien fait, etc). Ce genre artificiel

devient donc un de ceux qui « répugne » le plus aux élèves, d’après

les inspecteurs. On comprend les efforts de Freinet pour lui donner sens dans

des correspondances scolaires reposant sur l’échange de lettres entre

classes.

Les

six lettres retenues donnent une idée des objectifs pédagogiques

poursuivis : la rédaction de 1906 est la plus proche de la valeur d’usage

visée à l’origine : une lettre sert généralement à annoncer une mauvaise

nouvelle (ici, l’accident du père). L’élève, qui écrit pour toute la famille,

doit anticiper une telle situation et savoir « mettre en phrase » le

canevas d’événements que fournira le jour venu l’infortune du sort.

En revanche, les autres lettres sont des

lettres de loisir : elles traitent de thèmes scolaires imposés, où

reviennent régulièrement distractions et vacances. On pourra comparer les deux

lettres de 1912, sur le thème rebattu de la lecture « ce loisir de bon aloi, qui repose, instruit, recrée… »

(F Buisson), ce dont les élèves sont d’accord en théorie plus qu’en pratique.

Germaine qui doit dire pourquoi « elle aime tant lire » s’en acquitte

avec plus de bonne volonté que d’expérience (« c’est surtout mon livre de science que j’aime beaucoup »).

Gabriel qui doit parler de tous ses loisirs de vacances répète la vulgate

scolaire (« je lis beaucoup de

livres que j’emprunte à monsieur l’Instituteur, le bon instituteur de mon

village qui m’apprit mes premières lettres et auquel j’ai tant donné de maux » ;

« cher ami, lis autant que tu

pourras car c’est en lisant qu’on s’instruit »). Trop

d’invraisemblance nuit ! Le correcteur décèle dans cette flatterie une

mauvaise lecture de la consigne (« il

fallait me trouver d’autres récréations : promenades à pied, à bicyclette… »).

Le récit de vacances dans les Alpes écrit

pour le Certificat d’Etudes Primaires trois générations plus tard (1979) n’a

pas de tel souci : les projets sont tous du côté du tourisme pédestre en

solitaire, ce qui malmène aussi la vraisemblance (que fait cet adolescent seul

« dans une auberge » ?). En 1956, Isabelle doit anticiper des

vacances à Paris : « vous remerciez

une parente de vous avoir invitée » et dites « ce que vous aimeriez voir dans la capitale ». Sujet

difficile : à part la tour Eiffel et un « tour de barque » sur

la Seine, que demander ? La fillette se trouve démunie, alors qu’on lui

aurait fourni les réponses convenables vingt ans plus tôt.

Reste à s’interroger sur les effets de cet

apprentissage. Par une chance exceptionnelle, nous avons retrouvé sur le dos

d’un cahier un brouillon de lettre personnelle. Dans ce document spontané,

Bernard annonce à son cousin qu’il a réussi au certificat (ce qui lui a donné

beaucoup de mal) et fait un portrait pittoresque de ses examinateurs. Il

« oublie » 14 fautes d’orthographe dans ce brouillon de 150 mots (ce

qui laisse un doute sur ce qu’évalue la dictée, puisqu’il a traversé

victorieusement cette épreuve), mais il utilise sans problème les codes

épistolaires exercés « à vide » en classe. Serait-il donc inutile de

passer par des situations authentiques et la correspondance scolaire chère

aux classes coopératives ? On ne peut tirer d’un indice aussi ténu une telle

conclusion, mais il montre en tout cas, que dans ce milieu statutairement

artificiel qu’est la classe, des exercices « très scolaires » ont pu

produire de véritables compétences.

5/ : Arrive au

chapitre 5 le thème bien particulier de la Grande Guerre :

Dès la création de l’école en tant que

service public, on compte sur elle pour faire progresser le sentiment national

par le développement du patriotisme, seule grande force unificatrice

susceptible de dépasser les oppositions idéologiques et sociales.

Le décret du 6 juillet 1882 crée les

bataillons scolaires, mais l’enthousiasme suscité est complètement retombé dès

1886, l’accent mis sur l’importance de l’armée ne saurait être réduit à un

quelconque militarisme. Dans la France républicaine, l’armée, c’est la nation

et, comme l’écrivaient Paul et Victor Margueritte dans leur « Histoire de

la guerre de 1870 - 1871 » : «

Plus la nation sera grande, plus elle aura la religion de ses devoirs et plus

l’armée sera forte ». L’essentiel demeure cette

« religion des devoirs » dont les ouvrages de lecture seront

longtemps imprégnés, cette conscience de la grandeur de la nation dont les

livres d’histoire et de géographie porteront témoignage. Bataillons scolaires

et exaltation militaire comptent peu en comparaison de la mise en œuvre de ces

objectifs dans le cadre de l’école, priorité absolue : « Pour que les citoyens, les soldats de demain se souviennent,

pour qu’ils prévoient, il faut que les enfants aient appris ».

Parallèlement, si la « communale »

a contribué largement à la formation d’une conscience patriotique, avec ou sans

bataillons scolaires, elle a aussi, d’une manière diffuse, provoqué par

l’accession au savoir, le refus de certaines formes de militarisme. Les

collèges de jésuites sous l’Ancien Régime avaient pu produire des penseurs

révolutionnaires, l’école primaire, les écoles primaires supérieures et les

écoles normales ont pu produire à leur tour, des instituteurs pacifistes, qui

furent malgré tout d’ardents patriotes au lendemain de la déclaration de la

Grande Guerre. Du reste, plus de 22 % d’entre eux mourront au combat.

Dès lors, en même temps qu’il décrypte les

lettres, l’écolier s’imprègne, à son insu, de ces trois pôles de la vie sociale

que sont le travail, la famille et la patrie, bien avant que Vichy n’en fasse

sa devise. Avec ou sans Dieu, l’école fonctionne comme un système de normalisation socioculturelle. Je dois

travailler, je dois aimer mes parents, je dois défendre ma patrie…

Cette

culpabilisation, héritée de 1870, intériorisée sur les bancs de la communale,

n’explique-t-elle pas l’union sacrée d’août 1914 ? Dès l’installation

imprévue du conflit dans la durée, en 1915, la conscience des écoliers est brutalisée par les

évocations de l’ennemi et des combats par la propagande et les maîtres, les

enfants dessinent et écrivent sur ce

thème.

Plus tard, l’école se pliera au devoir de

reconnaissance envers les combattants et aussi au deuil collectif avec la loi

du 24 octobre 1922 qui fixe les modalités de commémoration du 11 novembre

auxquelles les écoles sont associées. Cependant, la grande majorité des maîtres

du primaire s’emparent des instructions de 1923 puis de celles de 1938 pour

donner une orientation pacifique à leur enseignement. Si les enseignants en

question refusent l’idée de fascisme et de guerre, il est malheureusement

d’autres voix qui s’élèvent dans leurs rangs pour proposer, à l’instar du

Maréchal Pétain en 1934, une éducation de la jeunesse sur les modèles autoritaires

de l’Allemagne ou de l’Italie.

L’essentiel est cette « religion des

devoirs » dont les livres de lecture sont longtemps imprégnés, cette

conscience de la grandeur de la nation dont les livres d’histoire et de

géographie portent témoignage, comme Le

Tour de la France par deux enfants, de G. Bruno, diffusé à 6 millions

d’exemplaires entre 1877 et 1900. Des écoliers de toute la France ont lu

l’histoire de Julien et André Volden, qui après le décès de leur père quittent

Phalsbourg occupée par les Prussiens pour rechercher leur famille. Ils vont de

région en région découvrir les beautés de cette Patrie, amputée de l’Alsace et

de la Lorraine qui figurent toujours en grisé sur les cartes de France de

l’époque, cette France toujours unie et laborieuse dans la diversité de ses

« petites patries ».

La guerre de 1914 à 1918 vide les écoles des

instituteurs mobilisables. Ceux qui sont restés en poste et les institutrices

qui prennent en charge des classes de garçons relayent des événements au fur et

à mesure de leur déroulement : cartes géographiques du front, chansons de

Déroulède, dessins de soldats en uniforme, lettres aux poilus font partie de la

vie ordinaire des classes, d’une façon qu’on a aujourd’hui peine à

imaginer : on ne cherche pas, en tout cas, à préserver les enfants de la

réalité de la guerre, de ses souffrances et de ses deuils. La première

rédaction présentée témoigne de la rentrée 1914, retardée au 3 octobre (« nous ne sommes pas dans notre classe, elle a

été transformée en ambulance, nous sommes dans une salle de la mairie »).

Trois devoirs (de 1916 et 1917) traitent du

soldat blessé de retour du front. Eugène rapporte au style direct un récit qui

part sans doute d’un témoignage réel entendu à la veillée avec ses parents,

mais qu’il a dû retranscrire au passé simple pour respecter les normes

scolaires (« nous allâmes prendre

part à la bataille de Charleroi, nous reculâmes ensuite jusqu’à la Marne »).

Hélène se contente d’imaginer à partir des clichés patriotiques lus ou entendus

(« A la vue de ces pauvres éclopés,

ma pensée partait vers le champ de bataille d’Alsace »). Dans un autre

devoir, la même Hélène imagine, comme on lui demande, l’histoire du soldat

mutilé qui malgré sa jambe en moins « travaille

courageusement pour nourrir sa petite famille » et « aucun ne songe à se moquer de son infirmité ».

Dans les trois cas, le devoir s’achève sur les sentiments de respect,

d’admiration, de reconnaissance que les enfants éprouvent à l’égard des soldats

héroïques.

Trois autres sujets, plus proches de la

« dissertation » que de la rédaction, sont intéressants du fait même

de leur difficulté, qui les met presque hors de portée d’élèves du

primaire : s’agit-il de sujets proposés dans des revues pédagogiques qui

ont semblé possibles du fait de lectures préparatoires que nous ignorons ?

Dans l’un, il s’agit de dire si les Français sont ou non trop oublieux du passé

et « quels sont les enseignements de

cette guerre et les souvenirs personnels que vous vous efforcerez de garder

présent dans votre mémoire » (1917, anonyme). Dans un autre, il faut

donner le sens du mot « tenir », « tenir jusqu’au bout »,

« nos soldats tiendront », « pourvu que les civils

tiennent » et commenter ces paroles (1918). Le sujet a dû être dicté

oralement, puisque l’élève a mal interprété le nom du « dessinateur

Forain », écrivant le « sénateur Forant ». Enfin, en partant de

la métaphore «le sillon est une tranchée », l’élève doit montrer que

« celui qui laboure, sème,

moissonne, sert son pays comme le soldat et contribue à la victoire »

(1918), sujet qui a valu 1/10 à son auteur, malgré le plan fourni avec le

sujet.

Enfin, la septième rédaction (école privée

Schneider) date de 1928 et son occasion est la projection d’un film sur

« Verdun, visions d’histoire » dont l’élève doit sélectionner une

scène marquante (le fort de Douaumont), avant de dire ses impressions

ressenties devant la guerre et « ses horreurs ». Même s’il faut

toujours terminer sur les « sentiments éprouvés à l’égard des

soldats » (l’élève oublie de faire et n’a pas la moyenne), le regard s’est

déporté des témoignages isolés ou d’un imaginaire des combats vers un récit

historique du conflit : de quoi découvrir des « horreurs » en

effet, et donner des arguments au courant pacifiste.

6/ : Le dernier

thème de l’ouvrage est le thème des choses vécues :

Les sujets de rédaction qui touchent au vécu

de l’élève libèrent son esprit. Moins d’interrogation sur ce qu’attend le

maître quant au contenu, l’enfant le maîtrise et même la passion peut

s’installer, au point d’en oublier la forme et la consigne… Ne retrouvons-nous

d’ailleurs pas ce modèle, à l’âge adulte, dans la variété ahurissante des bouts

de papier des parents « portés au maître », avec leur graphie et leur

orthographe souvent sommaires et les explications rocambolesques parfois mais

qui permettent d’appréhender la distance abyssale qui sépare les apprentissages

de l’école institutionnelle et le rendu pratique dans le milieu familial de

certains élèves ? Les causes évoluant nécessairement, le constat reste le

même de nos jours.

Au-delà de la tradition de conservation des

« beaux textes scolaires» aux finalités essentiellement

commémoratives et souvent apologétiques, il existe une vocation spécifique et

irremplaçable du Musée de la Maison d’Ecole

à Montceau-les-Mines qui vise à se donner pour étude le vécu social ou

scolaire à travers les écrits des enfants issus du thème imposé mais rassurant

de la vie quotidienne. A travers lui transparaît le vécu des enseignants et des

élèves dans les enseignements proposés, l’attitude des populations, non envers

l’école, mais envers leur école et, bien sûr, le vécu social au sens large.

Autant de témoignages du passé, qui ramènent

une nouvelle fois à la sauvegarde et à la préservation locales des cahiers et

travaux des élèves et à l’importance aussi du regard qu’on leur porte et de

l’analyse que l’on en fait. Les sujets abordés dans le thème des choses vécues

laissent une place plus importante au « point de vue » des l’élèves

qui parviennent parfois à exceller dans ce domaine de l’expérience personnelle.

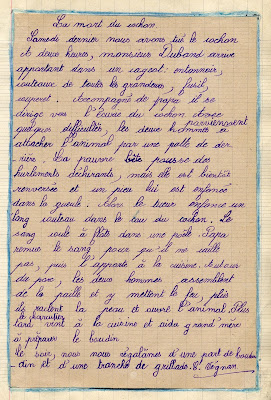

Sous le titre

« Choses vécues », nous avons réuni 18 rédactions qui vont de 1902 à

1988. Comme celles de « Choses vues », elles présentent des scènes,

des lieux, des personnages qui font partie de l’environnement des enfants.

Cependant, les textes font ici une place bien plus grande au « point de

vue » personnel de l’écrivain en herbe. Les choses sont parfois

explicitement demandées dans la consigne (« Dites de ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti, donnez vos

réflexions personnelles, votre opinion, la raison de vos préférences »),

ou peuvent demeurer implicites. Les récits d’expérience sont autant de brefs

témoignages sur la vie et les mœurs, plus souvent rurales qu’urbaines dans ce

corpus entièrement situé au XXe siècle.

On verra ainsi le jeu

de billes appelé « boulet » à la récréation (1907), le passage du

facteur (1911), des ramoneurs (1917), des bohémiens (1950), la mort du cochon

(1935), l’alambic (1935), la fête du « figot » (1945). On saisira

l’évolution des loisirs en lisant une fillette de huit ans (1902) dont les

distractions préférées sont toutes de plein air : se promener, faire une

ronde, jouer au loup, broder, faire de la dentelle, causer gaiement, lire une

histoire, goûter sur l’herbe, « mais lorsque la pluie tombe et retient à la

maison, on s’y ennuie ». On la comparera à la copie du certificat

(1979) d’un élève qui rit et tremble devant son feuilleton de télévision

préféré (« l’homme qui valait trois milliards »), mais qui peine

ensuite à « retourner à la réalité ».

Même écart entre

Berthe (1910) et Maud (1988) qui doivent envisager leur avenir proche à la

sortie du CM2. Berthe qui a douze ans, précise : « je ne veux pas encore sortir de l’école parce que je veux bien

apprendre à écrire à compter et être très habile pour le métier que je

préférerais » (l’obligation allait jusqu’à treize ans, sauf réussite

au certificat à douze ans). Ce désir de « poursuivre ses études »

pour consolider ses savoirs en écriture et calcul ne vise rien d’autre que

son métier proche. Elle se voit en épicière, métier dont elle a déjà une longue

pratique : « depuis toute

petite, j’ai de tout temps préféré ce métier, car j’aime beaucoup peser les

bonbons, le café, le sucre et de manier les étoffes et de les couper ».

En 1988, Maud qui va entrer en sixième ne semble avoir, en revanche, aucune

image concrète de son avenir, ni proche, ni lointain. Elle va être interne à

Paray-le-Monial, perspective qui ne l’enchante guère (« je vais devoir quitter mes camarades et ma

famille »), mais à laquelle elle se résigne avec réalisme (« Mes parents me disent que ma sœur y

est allée, et que je dois en faire autant, alors je vais y aller »).

Au

fil du temps, évolue aussi le registre d’écriture attendu : jusqu’aux années

1930, on apprend à l’élève à exprimer le sérieux, l’empathie avec les émotions

d’autrui et les « grands sentiments ». Ainsi, dans le sujet mille

fois traité sur « La maison paternelle » (1906), Mélanie décrit une

maison composée d’une cuisine et d’une chambre avec « plusieurs lits bien alignés les uns contre les autres et une armoire où

on met le linge », où dorment au moins sept personnes. Loin d’en rêver

une plus belle et plus grande comme un enfant d’aujourd’hui, elle dit, comme on

l’attend alors, son amour pour cette maison « parce que c’est là que j’ai grandi avec mes frères et sœurs et mes

parents vivront longtemps pour m’entourer de leur affection ».

Germaine (1911), pour qui le facteur apporte aux uns « la consolation, à d’autres la tristesse »,

décrit les pleurs de la mère du marin, toujours sans nouvelle de son fils.

En 1937, en revanche,

il faut décrire la rue principale du village « en essayant de donner un tour amusant à votre description »,

ce que Denise a bien du mal à faire. En 1962, pour le récit du voyage en

autobus, le ton requis est aussi donné : « Faites un petit portrait de chacun [des voyageurs]. C’est si amusant de

prendre l’autobus ! ». Aucune indication de ce genre pour Jean

(1977) : « Vos parents ont

projeté une longue promenade, tout est prêt mais…. », Il doit

inventer les péripéties qui contrarient le projet, sur un mode comique ou

humoristique supposé comme allant de soi. Or, on sait combien ces

« implicites » sont inégalement maîtrisés par les enfants.

Conclusion :

On comprend ainsi

pourquoi la rédaction devenue composition française, puis expression écrite,

enfin production de textes libres ou imposés, a pu cristalliser les polémiques,

puisqu’elle est la vitrine ou la pseudo-vitrine d’un « savoir écrire en

français », sur des formes et des normes complexes, tantôt travaillées en

classe, tantôt acquises de façon bien plus diffuse et dont la banalité sociale

masque la difficulté. Ainsi, un certain humour est omniprésent dans les médias

envahis de comiques professionnels, mais ses règles d’écriture n’en sont

pas plus claires pour des enfants. De même, la rhétorique héroïque ou

pathétique qu’imitaient les élèves des années 1900 sombrait souvent dans le

ridicule ou l’emphase.

Les registres dans

lesquels les élèves parviennent à exceller tout au long du siècle sont ceux qui

permettent de combiner une expérience personnelle (choses vues ou vécues) et

des modèles d’écriture (portés par les lectures, les préparations orales).

Est-ce suffisant pour préparer une scolarisation longue sur le modèle

secondaire ? Nous laissons à d’autres le soin de répondre. La rédaction

est un exercice qui cache plus de compétences qu’il n’en révèle.

Pour clore mon

propos,

j’exprimerai un avis plus personnel, un avis d’enseignant que partagent

certainement les acteurs du musée. On a souvent dit que l’école divise, qu’elle

accentue les différences socioculturelles, loin de les faire disparaître, que

la prise en compte des individus est difficile. Certains disent qu’on n’y

apprend plus rien, d’autres qu’on y travaille trop ! D’aucun pensent que

l’école est un carcan, d’autres qu’elle est l’endroit où s’élabore, si l’on

peut dire, le laxisme contemporain. La rédaction devenue expression écrite,

puis production de textes, libres ou imposés, avant de redevenir à nouveau

rédaction, cristallise les polémiques puisqu’elle est la pseudo-vitrine des apprentissages

de la langue française, cet iceberg qui cache tant de compétences non

exprimées, tant de connaissances qui ne seront jamais finalisées sur ce

support.

Beaucoup de ceux qui parlent de l’école en

mal n’ont jamais mis les pieds dans une école publique ou alors depuis très

longtemps. Ils ne connaissent pas du tout ou peu ce que représente une journée

de classe, une année d’apprentissage d’un enfant… Ils ne connaissent pas plus

les difficultés réelles des enseignants, l’influence de la société sur le

comportement des enfants, l’impact des médias sur la langue écrite et parlée de

ces derniers. Que savent-ils des incessantes répétitions, des réussites, des

enfants en échec de vie qui grâce à l’école entre dans un avenir plus

serein ? Que savent-ils de ce moment miraculeux où la page blanche se

remplit par la main d’un enfant, fusse-t-elle encombrée de fautes et

d’incertitude ? Que savent-ils de l’école dont Georges Jean dans La Passion d’enseigner

disait : « cette école que l’on voudrait tant changer, tant

ouvrir, tant garder »…

L’ouvrage La Rédaction ouvre, vous

l’aurez compris, des perspectives de lecture diverses. Il est le reflet

historique et le témoignage d’époques différentes. A travers les textes se

dégage une émotion particulière accentuée par des reproductions originales de

documents. Des hypothèses sont avancées sur les contenus de l’enseignement de

la rédaction, elles révèlent des indices souvent ignorés qui éclairent les

pratiques pédagogiques. Le lecteur plus avisé pourra retrouver, au fil des

thèmes, les écrits d’un même élève et voir ainsi les progrès de ce dernier sur

le difficile sentier des apprentissages.

Une

étude linguistique se fait jour grâce à l’apport essentiel au groupe de travail

du musée d’Anne Marie CHARTIER, enseignant chercheur au

Service d’Histoire de l’éducation de l’Institut National de la Recherche

Pédagogique.

La Rédaction a été préfacé par Antoine

PROST (historien, l’historien de l’éducation avec un grand H), Professeur

émérite à l’Université de Paris I. Il fut en 1973, membre du premier groupe

de recherche de l’écomusée le Creusot/Montceau et participa à la rédaction de

notre livre Cent ans d’école. C’est

avec lui que j’en terminerai. C’est, en effet, en ces termes qu’il exprime son

sentiment sur l’ouvrage :

« (..) Il est deux usages des musées scolaires. Le premier est nostalgique ;

il cultive l'émotion de retrouver un passé à jamais disparu, que le cours du

temps pare de charmes parfois ignorés des contemporains. (..) Le second usage

du musée scolaire est éducatif : les objets qu'il montre sont traités comme des

messages à déchiffrer, des problèmes à résoudre. (..) L'ouvrage que voici

combine ces deux usages. D'une part, en montrant d'anciennes copies par la

photographie, il nous replonge dans un univers que les plus anciens ont encore

connu, celui des pages écrites à la plume, et des encriers encastrés dans le

pupitre. On voit l'évolution des mises en pages et des écritures et il s'en

faut de peu qu'on ne respire cette imperceptible odeur de craie si caractéristique

des classes. Mais d'autre part, il soumet ces documents à une analyse à la fois

pédagogique et linguistique pour retracer l'évolution de l'enseignement du

Français à l'école primaire. La tâche n'était pas simple et il fallait aux amis

de la Maison d'école de Montceau-les-Mines une certaine audace pour

l'entreprendre et la mener à bien. Ils l'ont fait, je crois, par fidélité

tenace à leur vocation pédagogique et aux traditions de l'école républicaine.

Laisser dormir ces trésors sans les exploiter eût été consternant : plus qu'une

négligence, une sorte d'infidélité, voire de trahison.(..) »

Il me reste, avant de vous laisser la parole,

à exprimer quelques remerciements :

-

à

tous les bénévoles qui ont travaillé sur l’ouvrage

-

aux

professionnels cités qui ont apporté un éclairage essentiel à l’analyse

-

à

la municipalité de Montceau pour son soutien financier et logistique important

et qui ne s’est jamais démenti (nous en avons encore un exemple ce soir, merci

au personnel des services avec lesquels nous entretenons d’excellent rapports)

-

aux

municipalités du Bassin minier (Saint-Vallier, Blanzy, Sanvignes) pour leur

soutien permanent dans nos actions, merci messieurs les élus, nous restons à

votre disposition

-

aux

membres et aux services de l’écomusée

-

merci

aussi à l’imprimeur qui a fait au mieux pour que l’ouvrage soit de qualité,

tout en respectant notre budget

-

et

puis merci à tous les acheteurs de l’ouvrage qui permettront ainsi la parution d’autres

ouvrages.

Merci de m’avoir écouté. »

« La

Rédaction »

Edition luxe

75 rédactions

sélectionnées (36 reproductions photos + 35 transcriptions)

48

illustrations

« La

Rédaction »

Ouvrage en

vente au musée

20euros +

frais de port (2.5 euros)

Commande à

adresser : Musée de la Maison d’Ecole, 37 rue Jean JAURES 71300

Montceau-les-Mines

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire