Le traumatisme de 1870

L’instrumentalisation de l’école

(deuxième partie)

L’Oublié ! Émile

Betsellère, 1872 (musée Bonnat-Helleu)

La tentative de « militarisation » de l’école

portée par Ernest Lavisse et Jules Ferry échouera. Comme l’a dit Olivier Loubes,

« La

Troisième République n’est pas Sparte (..) oui à la fabrique de citoyens, non à

la fabrique de soldats » (in Le patriotisme

dans l’école en France). Après 1870, le souvenir de la dernière guerre

« napoléonienne » est encore vif, mais, peu à peu, les parents d’écoliers

veulent plus protéger les enfants de la guerre, que faire de l’école une

fabrique à soldats, ce qui, pour eux, est un nouveau critère de dictature. À

partir de 1890, l’opinion publique se prononce contre les bataillons scolaires

qui vont disparaître du temps scolaire au bénéfice d’une instruction

militaire prise en charge par des

sociétés de tir extérieures à l’école primaire (1). Elle ne concernera plus tard, que des garçons en âge d’avoir

une préparation militaire. Parallèlement, le mot revanche disparaît du Petit Lavisse, manuel d’histoire le plus

répandu, sa célèbre maxime « comme les soldats battus de Crécy ont été vengés par

leurs fils, vous vengerez vos pères vaincus » n’est plus. L’auteur supprime ce thème mis en exergue dans

ses ouvrages de 1875-1876, en martelant, malgré tout, la responsabilité

prussienne…

Bataillon scolaire de Naintré, vers 1886 (collection

musée)

En 1886, année où on

enregistre les effectifs les plus élevés, 146 bataillons sont constitués et

reconnus par le ministère de l’Instruction, 49 départements sur 87 en ont un ou

plusieurs, 43326 élèves sont incorporés dans ces bataillons. Ce nombre de 49

départements est trompeur, il ne signifie pas qu’aucun bataillon n’existe

ailleurs. En effet, chaque année, les Préfets demandent aux autorités

académiques de chaque département de signaler les bataillons constitués selon

les instructions (notamment le respect du nombre de 200 élèves, généralement peu

atteint). Souvent, les Inspecteurs renvoient un état néant car aucune commune

ne répond aux exigences. C’est le cas de la Saône-et-Loire malgré les

nombreuses délibérations de Conseils municipaux républicains qui demandent la

reconnaissance de leur bataillon et l’obtention du drapeau, en vain…

Donner une éducation morale, physique et militaire dans les écoles est ce que recherche l'institution de ces bataillons scolaires. Dans les écoles primaires, l'enthousiasme est certain, mais on constate avec le temps, un essoufflement du patriotisme scolaire dont les manifestations avaient été d'une grande ferveur jusque vers 1884-1885. De plus, ces bataillons ne remportent pas un grand succès dans l'enseignement secondaire.

« Enfants

jouant à la guerre. » Dessin anonyme

illustrant le poème de Victor de Laprade (1812-1883) publié dans « Le

livre d’un père », repris dans « Le Français par les textes :

lecture expliquée, récitation, grammaire… Cours élémentaire et moyen »

de Victor Bouillot. –

Paris, Hachette, [Ca 1910].

« France ! Veux-tu mon sang ?

Il est à toi ma France !

S’il te faut ma souffrance,

Souffrir sera ma foi.

S’il te faut ma mort, mort à moi

Et vive toi,

Ma France ! »

Les manuels

et imageries scolaires seront moins guerriers, certes, mais ils resteront patriotiques. À la toute

fin du 19e siècle jusqu’à 1914, dans l’opinion française comme dans

le corps enseignants, la guerre ne sera envisagée que comme une possibilité.

Une ligne pacifiste apparaîtra mais sans perturber l’enseignement du devoir

patriotique. La France, contrairement aux idées reçues, n’entrera pas dans la

guerre avec ce désir de revanche qui aurait pu être le cas 25 ans plus tôt avec

la génération de l’immédiat après-guerre de 1870. Les publications enfantines

d’après 1900 continueront, malgré tout, à glorifier nos soldats.

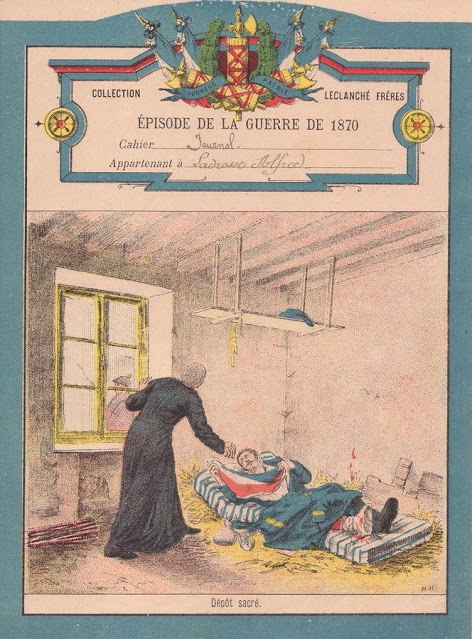

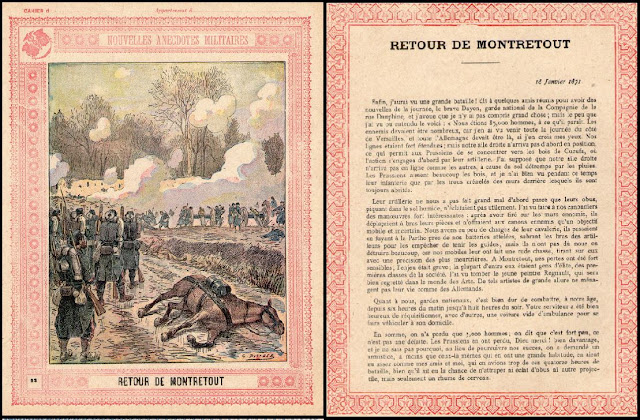

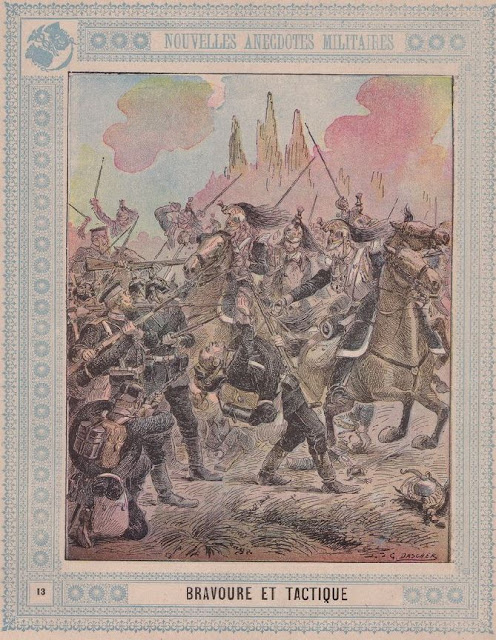

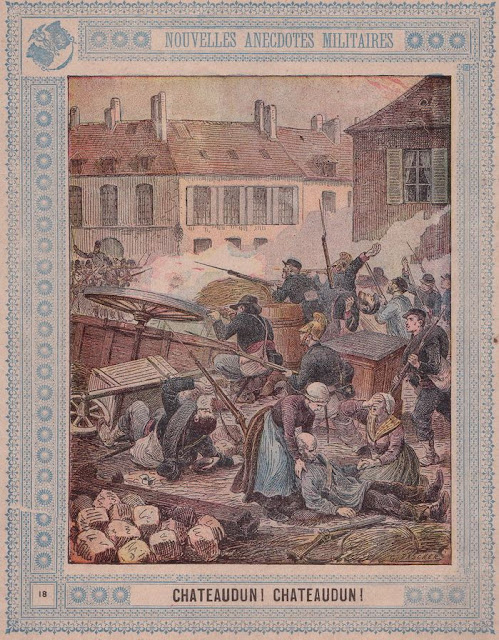

Troisième série de protège-cahiers :

collection Leclanché frères, vers 1890

Troisième série de protège-cahiers :

collection Dascher et Fernique, 1890-1900

Les

Turcos : nom donné aux tirailleurs algériens par les russes qui les

avaient pris pour des turcs, durant la guerre de Crimée. Ils servirent la France de 1842 à 1964

Les causes du déclin des bataillons scolaires

Si le

décret du 6 juillet 1882 (2) semble faire l’unanimité lors de

sa signature par le Président de la République, Jules Grévy et ses ministres

(dans l’ordre) de l’Instruction publique, Jules Ferry, de la Guerre, Billot, de

l’Intérieur, René Goblet, ce n’est qu’une unité de façade. En effet, Billot

s’était montré hostile à la création des bataillons scolaires bien avant le 6

juillet, arguant que ce n’était là qu’une caricature de l’armée, avec des

élèves transformés en soldats de parade par des instructeurs non formés. En

bref, il pensait que revenait aux enseignants de faire de leurs élèves des

hommes, mais à l’armée d’en faire des soldats, comme le disait Blondel, membre

de la Commission d’éducation militaire : « C’est une institution à la fois puérile et dangereuse que les

bataillons scolaires. Puérile, parce qu’en forçant les enfants à jouer au

soldat, elle n’aboutit qu’à former au prix de sacrifices relativement

considérables de ridicules automates. Dangereuse, parce qu’elle les éloigne des

exercices corporels propres à favoriser la croissance et à préparer à l’armée

des éléments forts et musclés. ».

L’inutilité

des bataillons étant soulignée par les militaires, le problème financier de

l’opération va vite se poser : les bataillons sont onéreux. Qui va

payer ? Les communes n’ont pour la plupart pas les crédits ni pour

l’approvisionnement en matériel (fusils, munitions, uniformes…), ni pour

entretenir un terrain d’entraînement. De plus, l’État ne paie que partiellement

les heures supplémentaires des instituteurs. De son côté, l’Église émet des

réserves sur le fait que les enfants assistant aux exercices militaires le

dimanche vont manquer les offices religieux, bien que les autorités s’étaient

engagées à fixer les entraînements avant 9 heures 30.

À partir de

la fin des années 1880, l’esprit de revanche de 1870 va laisser place à une

politique d’apaisement au sein des républicains modérés. Les idées pacifistes

vont pénétrer les esprits des familles, accélérées par l’échec de la tentative

contre la République du général Boulanger,

ministre de la Guerre en 1886, tentative avortée en 1889-1890. Les

instructions officielles s’orientent vers la gymnastique, mieux vaut

privilégier l’éducation physique en évitant toute militarisation des écoliers.

Les maîtres de gymnastique, primitivement partisans des bataillons scolaires,

n’y sont plus favorables, et, à l’usage, ne préconisent l’enseignement des

exercices militaires qu’en complément de la gymnastique pour les élèves plus

âgés.

En 1892,

les bataillons scolaires auront disparus au profit des sociétés de tir,

extérieures à l’école, bien que souvent impulsées par les instituteurs, comme à

Blanzy (71). Il n’en reste pas moins que le tir scolaire perdurera au-delà du

conflit de 14-18, avec ses concours annuels, (3). Le premier

championnat national de tir scolaire sera organisé en 1896. Si la loi

originelle de 1882 fixait l’âge à 14 ans pour s’exercer au tir réel dans le

cadre des bataillons scolaires, un arrêté de juillet 1893 voulu par le ministre

Poincaré, abaissa cet âge à 10 ans et intégra ces tirs dans les programmes

scolaires. Nombre de manuels furent alors édités quant à l’organisation des leçons.

Conclusion

À la veille

de la grande Guerre, l’école de la République enseigne aux écoliers l’esprit de

la Patrie : on doit être prêt à faire la guerre mais avec des valeurs

défensives, une guerre juste est une guerre de défense selon la nouvelle maxime

de Lavisse : « Vous défendrez

la république et la démocratie parce qu’elles vous ont rendus libres. »

Désormais, les enfants furent donc éduqués à l’amour de leur Patrie, sans

velléité d’attaque, en opposition à la période assez courte de la création des

bataillons scolaires. Il convient cependant d’exclure de ce constat, l’espace

colonial, cher à Jules Ferry. Il faut bien reconnaître que la conquête des

colonies a représenté une forme de revanche et a donné un exutoire à la

grandeur perdue de la France, en constituant, à son apogée, un empire de plus

de 68 000 000 d’âmes, qui assurerait une puissance retrouvée…

Une

conclusion s’impose : il faut être prudent sur l’interprétation de la

pseudo « militarisation » de l’école à la suite de la guerre de 1870

qui réclamait vengeance. L’école de la République s’est finalement refusé à

former des soldats, tout en façonnant un sentiment citoyen républicain chez les

jeunes français, sentiment qui débouchera inéluctablement sur l’obligation

naturelle de prendre les armes en 1914. Après l’hécatombe de 14-18, la

mentalité est pacifique, certes, pour un temps seulement, car la Troisième

République entretiendra toujours la flamme du devoir patriotique dans la

continuité de son enseignement, creuset d’un « patriotisme civique

républicain » qu’une étincelle ranimera en 1939…

Sources

et bibliographie :

-

Archives et collections du Musée de la Maison d’École.

-

Articles de Péguy dans Cahiers de la Quinzaine, 1913, repris dans son livre L’argent.

-

Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Ferdinand Buisson,

1878-1887 (https://histoire-education.revues.org/1233)

-

Question d’enseignement national, Ernest Lavisse,

1885.

-

La France à l’école, Yves Gaulupeau, 2004.

-

Actes du colloque : La perception de la guerre et son impact,

1870, de la guerre à la paix. Strasbourg-Belfort, 2013.

-

Les Instituteurs écrivains, Pierre Labracherie, n°

spécial Le Crapouillot, n° 51, 1961.

-

Quand tu seras soldat ! Période 1870-1914, P Pluchot, livret de

l’exposition du Centenaire, Label 14-18, 2014.

-

Les bataillons scolaires, Musée départemental de l’école publique en

Charente-Maritime, 2003.

Patrick PLUCHOT

(1) : Revoir l’article de Michel Billard : L’activité physique

au service de la Nation. Historique sur le Bassin Montcellien : https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2016/11/lactivite-physique.html#more

(2) : Décret du 6 juillet 1882 :

(3) : Revoir l’article du blog Quand tu seras soldat ! Période 1870-1914 (quatrième

partie) : https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2018/08/2018-derniere-annee-de-commemoration-du.html#more

Deux cas

connus en Saône-et-Loire :

Deux cas

connus en Saône-et-Loire :

À

Toulon-sur-Arroux, les exercices

militaires perdurèrent après la disparition des bataillons scolaires. On note

pour la première fois une trace de ces exercices dans les délibérations du

Conseil municipal du 15 mars1885 : « Une somme de 100F est accordée au sous-maitre pour

qu’il donne des leçons de maniement des armes aux élèves, à condition qu’il

donne deux séances par semaine. »,

le 26 juillet 1885 : « 55F pour l’achat de tambours et de

clairons. », puis le 25 novembre

1888 : « Le Conseil ouvre un crédit de 135F et autorise le maire

à acheter des fusils du modèle en usage dans les écoles, afin que les élèves qui

composent le bataillon scolaire puissent s’exercer au maniement des

armes. » À l’école publique de

garçons, après 1900, on utilisa de nouveau des fusils factices en bois, avec

bretelle de cuir ou de ficelle. C’était par leur maître que les élèves en

furent munis, pour effectuer, vraisemblablement sous sa direction, des

exercices de gymnastique ou des défilés dans les rues. Par la suite, ces fusils

s’en allèrent dans la poussière du grenier de l’école où ils tombèrent dans

l’oubli. Après avoir été dédaignés bien longtemps, ils attirèrent l’attention

des soldats allemands occupant l’école, en 1941. Ceux-ci s’en amusèrent

ironiquement, avant de les disperser, alors que les enseignants attachés à

l’établissement en avaient ignoré l’existence… Néanmoins, un ex-directeur de

l’école, admis à la retraite mais habitant encore à Toulon, se rappela avoir vu ces fusils employés, au début du siècle, entre 1900 et 1905, dans ladite école,

lorsqu’il y commençait, comme adjoint, sa carrière d’instituteur.

À Blanzy, en 1908, sur la proposition du Directeur de l’École publique

de garçons, fut-il effectivement organisé des exercices de tir, dans le cadre

des activités scolaires ou périscolaires ? Réuni le 12 avril 1908, le

Conseil des maîtres admit la création d’une section de tir, pour les élèves de

l’école, âgés d’au moins dix ans, afin que, moyennant une cotisation annuelle

de 2F, des « exercices théoriques et pratiques de tir », fussent effectués « parfois », en leur faveur, à la place des leçons de

gymnastique. Le compte-rendu précisait que les exercices commenceraient « dès

que l’arme commandée sera à la disposition de la société ». Désireux de « provoquer » l’organisation d’une section postscolaire

de tir « pour jeunes gens ayant quitté l’école et pour adultes », le Directeur Piguet exprima à ses

adjoints le vœu de « favoriser son éclosion par la presse et les

efforts personnels de tous les maîtres ».

Le Conseil s’en montra « partisan », « à la condition que les charges et responsabilités

n’incombent pas au personnel enseignant ». Après la lecture des statuts par le directeur, le Conseil fixa à 4F la

cotisation annuelle des membres de ladite société, et envisagea de provoquer la

réunion de sa première Assemblée générale, dans une des salles de l’école, « L’œuvre sera ainsi rattachée à

l’enseignement laïque ».

Aucune autre question relative à la société ne fut étudiée. Lors des

délibérations suivantes du Conseil des Maîtres, le 29 juillet 1908, « d’après des informations prises auprès

de beaucoup de gens », le

Directeur déclara, au sujet du fonctionnement de la société de tir, que « les élèves fréquentant l’école

seraient sans doute dispensés de cotisations, l’œuvre étant rattachée à

l’enseignement laïque gratuit »,

que « les autres membres non

scolaires de la société » ne

paieraient que 2F au lieu de 4F, et que « si par suite de ces modifications, les fonds se trouvaient parfois

insuffisants, la Société des amis de l’Instruction et la Municipalité ne

refuseraient certainement pas leur aide. » Ce furent-là toutes les propositions faites et tacitement acceptées

selon le dernier compte-rendu de délibérations concernant ladite société de

tir. Mais le mode conditionnel employé désormais, contraste avec l’adverbe « certainement » du même texte et avec le ton affirmatif du

précédent compte-rendu. Il ne fut plus question de cette innovation scolaire

par la suite, aux Conseils des Maîtres encore dirigés par le même Directeur,

jusqu’au 1er octobre 1915. Que faut-il en penser ? La Société

de Tir a-t-elle effectivement existé ?

Deux cas

connus en Saône-et-Loire :

À

Toulon-sur-Arroux, les exercices

militaires perdurèrent après la disparition des bataillons scolaires. On note

pour la première fois une trace de ces exercices dans les délibérations du

Conseil municipal du 15 mars1885 : « Une somme de 100F est accordée au sous-maitre pour

qu’il donne des leçons de maniement des armes aux élèves, à condition qu’il

donne deux séances par semaine. »,

le 26 juillet 1885 : « 55F pour l’achat de tambours et de

clairons. », puis le 25 novembre

1888 : « Le Conseil ouvre un crédit de 135F et autorise le maire

à acheter des fusil du modèle en usage dans les écoles, afin que les élèves qui

composent le bataillon scolaire puissent s’exercer au maniement des

armes. » À l’école publique de

garçons, après 1900, on utilisa de nouveau des fusils factices en bois, avec

bretelle de cuir ou de ficelle. C’était par leur maître que les élèves en

furent munis, pour effectuer, vraisemblablement sous sa direction, des

exercices de gymnastique ou des défilés dans les rues. Par la suite, ces fusils

s’en allèrent dans la poussière du grenier de l’école où ils tombèrent dans

l’oubli. Après avoir été dédaignés bien longtemps, ils attirèrent l’attention

des soldats allemands occupant l’école, en 1941. Ceux-ci s’en amusèrent

ironiquement, avant de les disperser, alors que les enseignants attachés à

l’établissement en avaient ignoré l’existence… Néanmoins, un ex-directeur de

l’école, admis à la retraite mais habitant encore à Toulon, se rappela les

avoir vu employer, au début du siècle, entre 1900 et 1905, dans ladite école,

lorsqu’il y commençait, comme adjoint, sa carrière d’instituteur.

À Blanzy, en 1908, sur la proposition du Directeur de l’École publique

de garçons, fut-il effectivement organisé des exercices de tir, dans le cadre

des activités scolaires ou périscolaires ? Réuni le 12 avril 1908, le

Conseil des maîtres admit la création d’une section de tir, pour les élèves de

l’école, âgés d’au moins dix ans, afin que, moyennant une cotisation annuelle

de 2F, des « exercices théoriques et pratiques de tir », fussent effectués « parfois », en leur faveur, à la place des leçons de

gymnastique. Le compte-rendu précisait que les exercices commenceraient « dès

que l’arme commandée sera à la disposition de la société ». Désireux de « provoquer » l’organisation d’une section postscolaire

de tir « pour jeunes gens ayant quitté l’école et pour adultes », le Directeur Piguet exprima à ses

adjoints le vœu de « favoriser son éclosion par la presse et les

efforts personnels de tous les maîtres ».

Le Conseil s’en montra « partisan », « à la condition que les charges et responsabilités

n’incombent pas au personnel enseignant ». Après la lecture des statuts par le directeur, le Conseil fixa à 4F la

cotisation annuelle des membres de ladite société, et envisagea de provoquer la

réunion de sa première Assemblée générale, dans une des salles de l’école, « L’œuvre sera ainsi rattachée à

l’enseignement laïque ».

Aucune autre question relative à la société ne fut étudiée. Lors des

délibérations suivantes du Conseil des Maîtres, le 29 juillet 1908, « d’après des informations prises auprès

de beaucoup de gens », le

Directeur déclara, au sujet du fonctionnement de la société de tir, que « les élèves fréquentant l’école

seraient sans doute dispensés de cotisations, l’œuvre étant rattachée à

l’enseignement laïque gratuit »,

que « les autres membres non

scolaires de la société » ne

paierait que 2F au lieu de 4F, et que « si par suite de ces modifications, les fonds se trouvaient parfois

insuffisants, la Société des amis de l’Instruction et la Municipalité ne

refuseraient certainement pas leur aide. » Ce furent-là toutes les propositions faites et tacitement acceptées

selon le dernier compte-rendu de délibérations concernant ladite société de

tir. Mais le mode conditionnel employé désormais, contraste avec l’adverbe « certainement » du même texte et avec le ton affirmatif du

précédent compte-rendu. Il ne fut plus question de cette innovation scolaire

par la suite, aux Conseil des Maîtres encore dirigés par le même Directeur,

jusqu’au 1er octobre 1915. Que faut-il en penser ? La Société

de Tir a-t-elle effectivement existé ?

(collection

musée)

Pour information, réaction d'un collègue du musée de l'école de Charente Maritime : "BONJOUR MONSIEUR PLUCHOT,

RépondreSupprimerJ'avais reçu votre blog sur "LE TRAUMATISME DE 1870" il y a un mois .

Cette période d'après la guerre de 1870 mérite d'être plus souvent abordée dans le grand public.

J'ai apprécié les rubriques "BATILLONS SCOLAIRES" .

Lors des visites au Musée départemental de l'école publique de Charente maritime ,

le public est intrigué par le râtelier présentant des fusils: "comment, des fusils dans une école?"

Ainsi la discussion commence...

Merci de ce travail très pointu.

Salutations.

Pour le musée de l école 17,

Jean-Bernard Douteau

Chargé de comm.

( les livres que vous nous avez offerts sont appréciés des bénévoles et des visiteurs )."