Adieu

Monsieur le Professeur

Pincement

au cœur

Nous y sommes ! C’est la fin de l’année scolaire, la fin des habitudes, le saut vers une autre expérience. Depuis quinze jours déjà, l’atmosphère avait changé dans les classes, plus décontractée, à l’image des vêtements que le retour du soleil avait rendus plus légers. Les réjouissances finales s’annonçaient : spectacles et expositions de fin d’année, ultime voyage scolaire… Une période particulière pour d’autres avec les révisions, les examens, les résultats annonçant un avenir plus ou moins serein. Mais pour élèves et professeurs, c’est maintenant le moment de la séparation, des adieux même, entre ceux qui s’étaient parfois côtoyés pendant plusieurs années. Que d’émotions ! Constat mitigé entre saut dans l’inconnu pour nos élèves et crise des vocations pour nos maîtres…

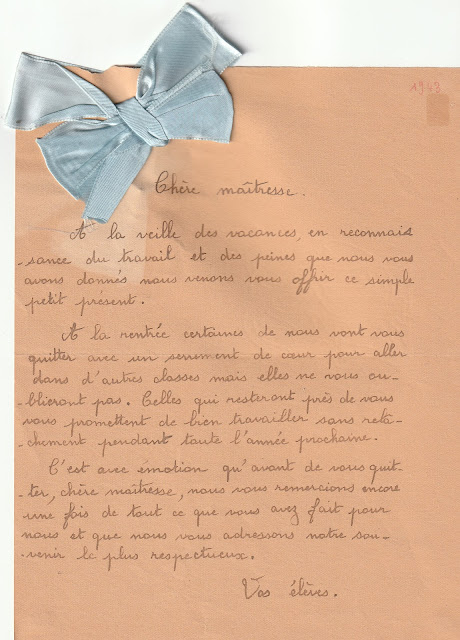

« Au revoir maîtresse,

vous allez nous manquer ! »

La ruche est vide. Chacun est parti pour un long congé réparateur, mais déjà, les professeurs pensent à la rentrée prochaine où tout recommencera. Si la fin du mois de juin fut le moment de la séparation, début septembre sera celui de la rencontre. Il faudra renouer ces liens qui feront renaître, avec de nouveaux élèves, cette relation de complicité, de confiance et d’autorité, si nécessaire à la transmission du savoir. Un éternel recommencement, chargé des rituels immuables.

« Au revoir maîtresse »

(Le Progrès, 2014)

De

la vocation à l’abandon, le ciel s’assombrit

Que sont devenus ces « apôtres

laïques » de la Troisième République ? D’aucuns

pensent que la trentaine d’années qui sépare les grandes lois organiques de

Jules Ferry de la Grande Guerre, contribuèrent à l’édification de l’école

laïque, en formant de meilleures générations d’institutrices et d’instituteurs,

mieux formés, mieux instruits, et que c’est de là que la corporation a

construit son caractère, ses traditions, ses qualités et ses vertus. Mythe ou

réalité ? Les « Hussards noirs » chers à Péguy sont nés à cette

période. Ces futurs enseignants venaient en nombre des Cours complémentaires et

des Écoles primaires supérieures qui furent des sources abondantes d’un

excellent recrutement populaire. Ce grand nombre de postulants permettait

d’exercer un choix sévère. L’accession au métier était difficile et réservée

aux meilleurs élèves que pouvait produire l’école publique, beaucoup de

candidats mais peu d’élus.

" Aujourd'hui, c'est mon dernier jour

d'école. Dans ma classe - île déserte à cette heure -, je prends la mesure de

l'événement. J'ai vécu des moments de grâce et de doute, des périodes de joie

intense ou de déprime, des minutes d'impatience ou d'angoisse... Je me rappelle

la jeune fille enthousiaste que j'étais... Naïve, pleine d'espoir, je disais:

"Pourquoi pas ?" À présent, je suis lucide et lance : "À quoi

bon ?" J'étais respectueuse des autorités et des traditions de la

"grande maison". Me voici moqueuse, épinglant les uns, brocardant les

autres, pointant les ratages et les incohérences du système éducatif. " En 1990, Nancy Bosson devenait du jour au

lendemain une " star " du monde de l'éducation avec son récit Maîtresse

détresse). Elle avait confié, sur le

plateau d'" Apostrophes ", déjà, le désarroi et le désespoir de

nombre d'instituteurs. À l'heure de quitter son école, elle livrait son

expérience de l'enseignement en maternelle, vécu au quotidien pendant

trente-sept ans…

De nos jours, le nombre des

candidats aux concours de recrutement des enseignants ne cesse de chuter depuis

ces années 1990, tandis que les départs volontaires du métier ne cessent

d’augmenter… Pour cette année 2025, c’est en janvier que le ministère a annoncé,

par académie, la répartition de ces postes qui devait garantir la présence d’un

enseignant dans chaque classe. Les chiffres, compte tenu des contraintes

budgétaires serrées estimées furent naturellement contestés par la base et les

organisations syndicales… Les autorités académiques se heurtent aussi, depuis

des années, au défi récurrent d’attirer suffisamment de candidats au concours,

en pleine crise des vocations. Pour preuve, les concours de recrutement qui

n’en sont plus un, puisque le nombre de postulants ne couvre plus les postes

proposés. Depuis 1989, on note un effondrement de ce nombre des présents

aux épreuves de recrutement externe des enseignements des premier (écoles

maternelles et élémentaires) et second degrés publics (collèges et lycées) :

Source ministère de

l’Education nationale

La situation la plus

critique étant celle du recrutement d’enseignants du secondaire (collèges et

lycées) qui, en moins de trente ans, a chuté des trois quarts, passant de

108 669 en 1997 à 28928 en 2023 concernant les cinq concours en lice

(Capes et Agrégation pour les matières générales ; CAPEPS pour l’éducation

physique ; CAPET pour les établissements techniques ; CAPLP pour les

lycées professionnels).

Alors, quels enseignants

pour nos élèves ? On s’alarme quand on constate, il y a quelque temps, que

des candidats ont été reçus au concours de professeur des écoles avec une

moyenne inférieure à 7/20… ou encore que certaines années, pour la cession du CAPES

de mathématiques, 50 % des postes ne sont pas pourvus, faute de candidats à la

hauteur. François Dubet, sociologue dresse un constat encore plus

radical : « ce ne sont plus les

meilleurs étudiants qui se présentent (..) et en sciences, ce ne sont non

seulement pas les meilleurs, mais ce sont souvent les moins bons ». À

la fin de la décennie 2010, les

inspections académiques, résignées, se sont même tournées vers Pôle emploi, en

vain, un comble. Mais le pire était à venir, avec la dégradation croissante du

service d’éducation. Tous les acteurs de la vie scolaire, y compris les parents

d’élèves, ont pu faire le triste constat que les cours n’étaient plus assurés

partout et tout le temps et que la « réduction des injustices

scolaires » n’était encore qu’un vœu pieu. Le rapport du sénateur Pacaud

de juin 2025 sur le sujet des remplacements est édifiant (https://www.publicsenat.fr/actualites/parlementaire/enseignement-un-rapport-du-senat-souhaite-lutter-contre-le-non-remplacement-des-enseignants).

Pourquoi ce désamour ?

Je ne peux m’empêcher

d’avoir une pensée pour nos prédécesseurs dans le premier degré : les

instituteurs. La plupart étaient passés par les écoles Normales dont on n’avait

de cesse de vanter l’excellence de la formation,

malgré leurs défauts, ainsi que l’excellence des professeurs qui y dispensaient

leur savoir à des promotions de chacune 3 puis 2 ans. Le temps passa et ces Écoles

normales firent place à d’autres formations : IUFM en 1990-91, ESPE en

2013, INSPE en 2019… et maintenant ?

De

nos jours, l'Éducation nationale manque cruellement d'enseignants. À tel point qu'elle a organisé, à partir du mois de juin 2022, des sessions de "jobs

dating" (terme barbare qui correspond à la triste réalité) afin de recruter des professeurs, dans le premier

comme dans le second degré. Cette opération inique a été reconduite depuis

2023…

Nul doute que les normaliens

d’autrefois doivent se retourner dans leur tombe à la vue de ce recrutement

express : ½ heure d’entretien, quelques heures de formation et hop !

Devant les élèves… Quel camouflet pour la profession et pour les usagers du

service d’éducation et quel mépris pour nos professeurs dont on nie par là même,

la réussite à un concours très difficile (niveau bac + 5, Master 2) et dont on fait

fi des compétences acquises durant une longue formation, fondement même du

métier.

École Normale de Mâcon

(collection musée)

Le métier d’enseignant serait-il devenu un métier comme

les autres ?

Sacralisée par la Troisième

République, l’école fut un pilier du modèle républicain. Déjà, Gambetta, avant

Ferry, dressait le cadre de ce modèle

dans son discours de Belleville, en 1869, avant qu’il ne proclame la

république le 4 septembre 1870 : application stricte du suffrage

universel, garantie des libertés individuelles et des libertés publiques

(liberté de réunion, de presse et d’association), la séparation des Églises et

de l’État, instruction primaire gratuite et obligatoire. Ce fils d’épicier

devenu Président du Conseil en 1881 prône alors l’ascension « des couches sociales nouvelles ».

Ce sera l’heure de gloire des enseignants, non pas grâce à la rémunération

relativement faible qui n’entraîna, au demeurant, aucune désaffection pour le

métier, mais plutôt grâce à ces idées républicaines généreuses qui, très vite

promurent un corps enseignant avec ses codes, ses valeurs, ses transmissions,

mais finalement peu ouvert : on a longtemps été enseignant de génération

en génération.

Famille

Grappin en Saône-et-Loire, 6 générations d’instituteurs, 1824-1977 (https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2017/11/une-famille-dinstituteurs.html#more)

De nos jours, ironie du

sort, les enfants de professeurs sont ceux qui souhaitent le moins le devenir… Une

alerte de plus. Le symbolique ne compensant plus le matériel, la dichotomie

entre le niveau d’étude, le salaire et les conditions d’exercice dégradées

éloigne la jeunesse. L’enseignement est devenu une profession comme les autres,

dans une école « désacralisée » et une institution « en déclin »

comme le déclare encore François Dubet. Il est temps, pour la grande Education

Nationale, de comprendre qu’attirer des candidats nécessitera désormais des

conditions de travail et des perspectives de carrières plus satisfaisantes, le

métier étant en concurrence directe avec d’autres plus attractifs. Mode de

recrutement, contenus de formation, tout reste à redéfinir, sachant que l’on ne

rétablira plus la « sanctuarisation » de l’école de Jules Ferry,

même en installant des portiques de sécurité à l’entrée des établissements. Le

prestige de l’instituteur, unique détenteur du savoir, ne reviendra pas. La

mission d’enseigner est désormais partagée avec la famille et la société, le

savoir est partout, tout ne s’apprend plus sur les bancs de l’école. Certains

proposent de recruter des candidats plus jeunes qui, hypothétiquement, seraient

issus, comme autrefois, de couches sociales plus modestes, et seraient bien

contents de gagner plus que le SMIC, bizarre solution qui n’en est pas une.

Quel cynisme !

Normalien de

Mâcon en 1914 (https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2019/08/jacques-ozouf-dans-cent-ans-decole.html#more

)

La fin du sacerdoce laïque

« Dans

cette société de vie longue – l’économiste Jean Fourastié parlait de « la

civilisation des vies complètes » - on a envie d’être jeune, adulte puis

vieux. Une vie longue est une vie de discontinuité, où l’on peut retenter sa

chance en permanence » Jean Viard, Le Monde, 24 juin 2015

Dernier écueil, la

« discontinuité », notion exprimée par le sociologue Jean

Viard : qui, dans la jeunesse actuelle, rêve de s’engager dans un emploi

pendant 45 ans, avec un monotone déroulement de carrière tout tracé ? La

rentrée 2024 avait mis en lumière une pénurie d’enseignants sans précédent en

France avec plus de 3 000 postes vacants. Les valeurs d’altruisme et

d’utilité sociale de nos maîtres d’autrefois ne feraient-elles plus

recette ? Les maux sont identifiés ou presque : faible rémunération,

affectation géographique subie, choix du niveau de classe imposé, médiatisation

effrénée des difficultés du métier, développement sans fin de « tâches

managériales », des fiches à remplir, des tableaux à renseigner, des

comptes à rendre qui détournent les enseignants de leur rôle humaniste de

pédagogue…

Des questions en suspens

auxquelles il faudra bien répondre si l’on veut que la nouvelle génération

d’étudiants qui arrive sur le marché du travail, en quête de sens, ressente la

vocation pour ce que l’on a appelé « le plus beau métier du monde ».

Clin d’œil de consolation

Au final et malgré tout, les

enfants seront toujours que des enfants, aujourd’hui comme hier… Une motivation pour les vocations.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo

bonnes vacances et à la rentrée !

Patrick

PLUCHOT

Bonjour Monsieur PLUCHOT,

RépondreSupprimerC'est vraiment ce climat dans les écoles où nous sommes DDEN.

Ce sentiment d'appartenance à un groupe existe toujours entre élèves et profs!!

Merci pour toutes vos publications.

Cordialement.

Jean-Bernard Douteau

Musée départemental de l'école publique de Chte mme

17330 VERGNÉ

*****

Vive les vacances

RépondreSupprimerA bas les pénitences

Les cahiers au feu

Et les vieux au milieu

( chanson des écoliers de l’école de la rue de l’Est)

Bonjour,

RépondreSupprimerEn 2007, en binôme avec une collègue, voici les derniers mots échangés avec les élèves de ma dernière promotion de terminale Bac-pro..

Je cite ; "Au revoir papa, au revoir maman. Au revoir les filles, soyez prudentes.".

Je n'oublie pas.