Journée

pour les droits des femmes 2025

Être Normalienne en 1920

École

Normale de Mâcon

Yvonne à l’École Normale de

filles de Mâcon en 1920 (collection musée)

Être

Normalienne en 1920, entre sacerdoce et carcan ?

L’imposante

grille de l’École Normale de filles de la rue de Flacé s’est refermée sur elles.

Ceinte de hauts murs, l’École va séparer, de la rue, de la ville, de la

famille, de la vie sociale, les heureuses élues de la promotion 1920-1923, pour

un temps… Désormais, ces dernières vont intégrer le microcosme créé à

l’intérieur de ces murs : « le séminaire laïque » comme le

décrira Maurice Gontard. Tout sera modèle durant ces trois années. La rigueur

va s’imposer, dans les cours des professeurs, dans l’école annexe où elles

s’entraineront à respecter les canons de la leçon modèle, à l’internat enfin,

où se forgeront les bonnes habitudes et ce maintien ferme et réservé qui, mieux

que l’austère tenue vestimentaire, désignera « l’Institutrice »

qu’elles deviendront. La figure tutélaire de la Directrice de l’École Normale,

modèle parmi les modèles, y veillera… Une éducation à l’image de la société de

l’époque.

RAPPEL

Suite de l’article

École Normale de Mâcon, 1920

(collection musée)

Il aura fallu près d’un

siècle pour que chaque département possède une École Normale d’instituteurs et

une École Normale d’institutrices. À l’orée des futures lois scolaires de Jules

Ferry, c’est Paul Bert qui en sera l’artisan final avec sa loi du 9 août 1879 :

« tout département devra être pourvu

d’une École Normale d’instituteurs et d’une École Normale d’institutrices,

suffisantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs communaux et de ses

institutrices communales. Ces établissements devront être installés dans un

laps de quatre ans, à partir de la promulgation de la loi. » La loi

prévoie aussi d’annexer à chaque École Normale, une école primaire dans

laquelle les normaliennes et les normaliens s’exerceront à la pratique de

l’enseignement. Au surplus, une école maternelle devra être annexée aux Écoles

Normales d’institutrices.

Nul doute que la victoire

des républicains aux élections de 1878 et la naissance de la toute jeune

Troisième République ne sont pas étrangères à cette loi. Le contexte national

est difficile et il convient d’imposer une nouvelle école, républicaine

celle-là, dans un pays à l’emprise religieuse considérable, et au sentiment

national d’avoir été humilié par la défaite de 1870 et la perte d’une partie de

son territoire. Quoi qu’il en soi, en ce qui concerne le département de

Saône-et-Loire, deux écoles normales avaient été créées bien avant : en

1833 pour les instituteurs et 1842 pour les institutrices (1).

École Normale

d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)

Rentrée

à l’E.N d’institutrices de Mâcon en 1920

Le premier jour de la

rentrée, les nouvelles normaliennes durent présenter le trousseau dont la liste

leur avait été imposée lors de l’inscription. Outre les vêtements, il était

demandé aux élèves-maîtresses de fournir draps, couvertures, affaires de

toilette et toutes autres choses nécessaires à la vie quotidienne. À cet égard,

on retrouve, dans les fonds d’archives départementales, des dossiers d’aide au

financement de ces trousseaux pour les familles modestes qui ne pouvaient pas

assumer cette obligation.

Malgré les assouplissements

préconisés par les instructions de 1920, les restrictions qui accompagnaient la

liste étaient toujours rigoureuses, pour exemple : « douze paires de bas pas trop transparents, un chapeau

noir de forme simple, sans plumes ni fleurs, du savon blanc de Marseille

(il est interdit d’apporter

des savons parfumés, des flacons

d’odeur, de la poudre, etc) ». La situation avait malgré tout évolué

et l’austérité vestimentaire s’était adoucie quelque peu tout en restant

sévère. On toléra quelques fantaisies qui ne manquèrent pas d’être moquées lors

des promenades « encadrées » et en rang dans les rues de la

ville : « Les « pies »

c’étaient les normaliennes. Elles devaient ce surnom à l’aile blanche qui, sur

leur chapeau noir, égayait leur « robe de costume » entièrement

noire. »

École Normale

d’institutrices de Mâcon, normaliennes de la promotion 1918-1921 (collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, tenue de travail : robe longue, tablier et bas

noirs, 1920 (collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, 1925 (collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, en « robe de costume », promotion

1918-1921(collection musée)

Sur le plan de la formation,

les candidates au concours de l’École Normale devaient être munies du Brevet

élémentaire que nombre d’entre-elles avaient obtenu dans les Cours

complémentaires ou les Écoles primaires supérieures. Depuis l’arrêté du 4 août

1905, les deux premières années d’études relevaient de la culture générale que

devaient acquérir les institutrices et les instituteurs, années à l’issue

desquelles ils seraient soumis à l’examen du Brevet supérieur. La troisième

année, quant à elle, était consacrée essentiellement à la pédagogie de terrain,

année à la fin de laquelle le Certificat de fin d’études normales les attendait, avec deux épreuves : une épreuve

orale, la présentation d’un mémoire sur un sujet de pédagogie, et une épreuve

pratique, une leçon modèle présentée à l’École annexe. Le C.F.E.N ouvrait la

porte à la stagiairisation, pour être définitivement titularisé dans un poste,

il fallait encore, lors du premier trimestre de la nomination, réussir l’épreuve

du Certificat d’aptitude pédagogique

(C.A.P) (2). On voit bien alors l’utilité et l’importance de ces

classes « annexées » aux Écoles Normales au sein desquelles les

normaliennes avaient déjà fait leurs premières armes durant leur troisième

année.

École Normale

d’institutrices de Mâcon, cour de l’École annexe, 1920 (collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, cour de l’École annexe, 1925 (collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, élèves de l’École annexe, 1920 (collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, élèves de l’École annexe, 1925 (collection musée)

D’aucuns pensent que la

trentaine d’année qui sépare les grandes lois organiques de Jules Ferry de la

Grande Guerre contribuèrent à l’édification de l’école laïque, en formant de

meilleures générations d’institutrices et d’instituteurs, mieux formés, mieux

instruits, et que c’est de là que la corporation a construit son caractère, ses

traditions, ses qualités et ses vertus. Mythe ou réalité ? Les

« Hussards noirs » chers à Péguy sont nés à cette période, toutefois,

on oublie un peu trop les Hussardes ! Comme noté précédemment, ces futurs

enseignants venaient en nombre des Cours complémentaires et des Écoles

primaires supérieures qui furent des sources abondantes d’un excellent

recrutement populaire. Ce grand nombre de postulants permettait d’exercer un

choix sévère.

Retour

en arrière sur l’École Normale d’Institutrices de Mâcon dans les années 1920

Si en 1842, la

Saône-et-Loire possède un « cours normal », en 1848, il n’y a alors

que huit Écoles Normales d’institutrices en France, ainsi qu’une trentaine de

« cours normaux » dans lesquelles on assure une petite formation,

avant tout morale et religieuse, pour les futures institutrices d’école

publiques. En 1920, les conditions de vie dans les Écoles Normales sont

toujours difficiles et la discipline y est sévère. Ferdinand Buisson

n’utilise-t-il pas lui-même l’expression de « couvent laïque » ?

L’isolement que procurent les lieux, outre les savoirs et les connaissances,

imprègne les futures institutrices de leur devoir de « servir

l’État ».

École Normale

d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)

On n’hésite pas à orienter

la vie privée qui sera la leur à la sortie. Comme l’ont exprimé Jacques et Mona

Ozouf dans leurs ouvrages, le repli sur soi est théorisé : « Il faut être bien avec tout le monde

mais très bien avec personne », en évitant les marques de sympathie

qui pourraient être interprétées comme du favoritisme ou de la corruption et

nuire à la réputation de la fonction. On va jusqu’à les mettre en garde contre

les demandes en mariage de certains hommes « qui

seraient appâtés par le salaire et qui voudraient à tout prix devenir des

« maris d’institutrices »…

École Normale

d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)

L’administration préconise

les mariages « républicains » entre les institutrices et les instituteurs.

Dès 1880, de nombreux ouvrages de morale circulent dans les Écoles Normales.

Les prescriptions y sont nombreuses. On conseille aux institutrices, par exemple,

de « rester célibataire au moins

trois ans pour reconnaître les bienfaits de l’État et faire son service le

mieux possible sans charges d’intérieur pour le ménage ou rechercher si possible le compagnon avec lequel on pourra lire le

même livre.» Jacques et Mona Ozouf, La République des Instituteurs.

École Normale

d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)

La garante de cette

discipline de fer est Madame la Directrice de l’École Normale, elle-même

soumise à un contrôle permanent des autorités académiques. Un rapport est

rédigé chaque mois sur les événements qui se sont produits dans

l’établissement.

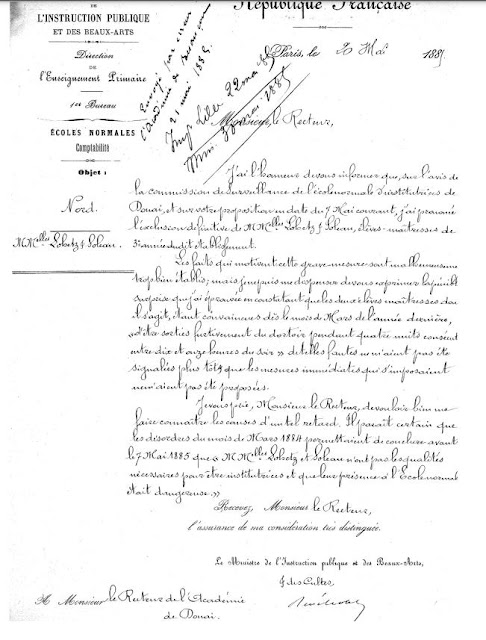

Exemple de rapport mensuel

rédigé à la suite d’une visite d’École Normale (Douai), 1900 (AD du Nord)

Les visites officielles se

succèdent, Monsieur l’Inspecteur général et Monsieur le directeur départemental

viennent assister à plusieurs leçons dans plusieurs classes. Leurs rapports

précisent le nombre d’élèves, la situation générale, les inspections du

personnel, la tenue du Conseil d’administration, les études et, bien sûr, la

discipline.

École Normale

d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)

Madame la Directrice avait

ses appartements dans l’établissement. On imagine, au regard de ces derniers, la

place importante que la charge occupait dans la hiérarchie académique.

École Normale

d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)

Un

formatage en règle

La rigueur et la droiture

était de mise au sein du personnel qui logeait lui aussi au sein de

l’établissement. On comprend, en voyant la photographie de ces dames, que les

normaliennes n’avaient aucune envie d’être convoquées pour une quelconque

faute…

École Normale

d’institutrices de Mâcon, Mlle Curet, au centre, Directrice, 1920 (collection

musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, toujours Mlle Curet, au centre, Directrice, 1925

(collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, 1920 (collection musée)

Une discipline féroce

s’appliquait aux normaliennes qui, pour certaines, avaient du mal à se plier

aux règles, comme en témoigne aux archives départementales, certaines lettres

de démission. Les « mœurs légères » sont fermement condamnées, le

travail est constamment évalué, les élèves sont comparées entre elles, un

classement est effectué chaque mois et il en va de même entre les promotions.

Les élèves en difficulté sont pointées du doigt et le Conseil des professeurs

n’hésite pas donner « un

avertissement d’avoir à mieux travailler pendant le dernier trimestre, sous

peine d’exclusion en fin d’année ». Les graves manquements sont

sanctionnés par des punitions collectives ou individuelles, annoncées

publiquement devant les promotions réunies. Les lectures des normaliennes sont

censurées. La vie en collectivité est monacale et les journées d’études fort

longues.

École Normale

d’institutrices de Mâcon, 1920-1925 (collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, le « petit théâtre » pour les rares fêtes

et représentations classiques, 1920 (collection musée)

Si les études à l’École

Normale sont ardues, on n’apprend pas à ces futures institutrices à gérer les

situations difficiles qu’elles seront amenées à rencontrer dans leurs premiers

postes. Alors, une forme de solidarité apparaît à la fin du 19e

siècle, à travers les amicales et les embryons de syndicats. Certains auteurs

abordent le sujet et publient des conseils sur les actions qu’elles auront à

faire au quotidien. Ces ouvrages seront beaucoup lus des normaliennes, prémices

du Code Soleil (3). On citera l’ouvrage de Jules Payot « Avant d’entrer dans la vie : aux instituteurs et aux

institutrices, conseils et directions pratiques, 1897. Il incite les

futures nommées à se renseigner sur les postes à prendre, à se méfier des faux

renseignements. Il leur conseille de commencer dans des écoles mixtes, sans

collègues instituteurs plus âgés qui pourraient influer sur leur jugement. Il

leur parle de leur appartenance au corps des enseignants et du fait de toujours

soutenir leurs collègues sans les critiquer.

École Normale

d’institutrices de Mâcon, normaliennes de 1ère année, 1920

(collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, normaliennes de 2e année, 1920 (collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, normaliennes de 3e année, 1920 (collection musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, normaliennes de la promotion 1922-1925 (collection

musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, normaliennes de la promotion 1923-1926 (collection

musée)

École Normale

d’institutrices de Mâcon, normaliennes de la promotion 1924-1927 (collection

musée)

Vers

une émancipation lente mais nécessaire

À une époque où la femme

reste socialement soumise au dictat masculin, normaliennes et institutrices

sont étroitement contrôlées par l’Institution scolaire qui leur rappellera,

durant toute leur carrière, leur statut de représentante de l’école

républicaine. Dès l’entrée à l’École Normale, les futures institutrices qui s’opposent

à l’Institution sont systématiquement écartées de la formation. Les mœurs

« trop légères » sont de la même manière sanctionnées sans beaucoup

de discernement (4).

Détail de rapports mensuels

rédigés à la suite d’une visite d’École Normale (Douai), 1900-1902 (AD du Nord)

On peut s’interroger sur la

frontière entre la vie privée et la vie publique de l’institutrice, mais y en

a-t-il vraiment une ? En 1920, certes pas. Elle est toujours en

représentation, dans sa vie, dans ses loisirs, dans ses choix, elle est, comme

nous l’avons dit, la représentante de l’École publique, de l’École de la

République. Le combat engagé par les grandes figures de l’émancipation féminine

n’a pas encore porté ses fruits…

En ce mois de mars qui a vu

le 8 la Journée internationale pour le droit des femmes, il n’est pas inutile de

rappeler la mémoire de deux institutrices qui menèrent ce combat.

Louise

Michel (1830-1905), institutrice républicaine. souvent dénoncée

par ses détracteurs, elle resta fidèle à sa ligne de conduite malgré les

pressions, elle écrira : « J’allai

chez le Recteur de l’académie (..) je m’expliquai au sujet des dénonciations

envoyées à mon égard, disant que tout était vrai, que je désirais aller à

Paris, que j’étais républicaine (..) Mais, malgré les dénonciations de quelques

imbéciles sur mes opinions politiques, ma classe marchait d’autant mieux que

j’avais le zèle de la première jeunesse ; je la faisais avec passion.

(..). À ma classe d’Audeloncourt on chantait la Marseillaise avant l’étude du

matin et après l’étude du soir. » Elle paiera cher la défense de ses

idées.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo

Marie

Guillot (1880-1934), institutrice de Saône-et-Loire dont l’histoire

nous sera rappelée lors de la conférence du 29 mars, organisée par le Musée de

la Maison d’École.

Conclusion

La

fin du 19e et le début du 20e siècle sont des époques

charnières dans le domaine de l’éducation des filles. L’émancipation des femmes

est en marche et les institutrices sont les témoins privilégiés des changements

dans la société. Elles portent cette évolution et en sont les actrices. Même si

leurs conditions restent difficiles, elles jouent un rôle déterminant dans la

réévaluation de la condition et du statut des femmes. Leur désir de s’investir

dans la vie sociale et même politique est fort, elles deviennent alors des militantes :

« Le féminisme et la

laïcité sont deux thèmes particulièrement représentatifs qui marquent un réel

progrès dans la vie sociale des femmes de l’époque. La démarche d’émancipation

des femmes n’a pas cessé depuis le XIXe siècle, les femmes ont petit à petit su

obtenir de nouveaux droits et plus de libertés : droit à l’éducation et à la

formation, droit civil, exclusivité dans l’appartenance de son propre corps

avec le droit à la contraception et celui sur l’avortement, et cela jusqu’à l’«

ultime droit » celui de voter. Tout cela n’a été possible que grâce à

l’investissement personnel et à l’implication de femmes et d’hommes, des

personnalités politiques mais également des personnes investies dans la vie

quotidienne telles que les institutrices. » Jacques et Mona OZOUF, La République des instituteurs, Hautes

Études, Gallimard,

Le Seuil, Paris, 1992.

Patrick PLUCHOT

(1) :

revoir à ce sujet les articles du blog Aperçu

historique sur l’École Normale d’institutrices de Mâcon : https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2023/04/apercu-historique-de-lecole-normale.html#more et Aperçu historique de l’École Normale

d’instituteurs de Saône-et-Loire : https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2023/10/lecole-normale-dinstituteurs-de-macon.html

(2) : Quelques

précisions sur la formation :

Une

partie des futur(e)s instituteurs (trices) furent recrutés(es) sur concours dès

1879. Les candidats devaient posséder le certificat d’études primaires (CEP) voire par la suite

le brevet d’enseignement primaire élémentaire (brevet élémentaire –

BE). Les candidats venaient majoritairement des cours complémentaires (cursus dit "populaire") ou

des écoles primaires supérieures

(EPS) ou des collèges et lycées (cursus dit "bourgeois").

Jusqu’en 1940, et après trois années de formation, les admis au concours devaient

réussir le brevet de capacité pour

l’enseignement primaire - correspondant au brevet supérieur (BEPS) - leur

donnant le droit d’être nommés instituteurs-stagiaires et d’obtenir le certificat d’aptitude pédagogique (CAP) dans

leur première année de nomination.

Supprimées

par le Régime de Vichy, les écoles normales sont rétablies en 1945. Le

recrutement s’adresse prioritairement aux élèves de troisième des cours

complémentaires du cursus dit "populaire". La formation dure quatre

ans incluant la préparation du baccalauréat dans les écoles normales. La 4e

année est sanctionnée par le certificat

de fin d’études normales (CFEN) permettant d’être nommé

instituteur-stagiaire. À la fin de leur 1er trimestre d’enseignement et

après une inspection, les instituteurs-trices doivent être admis au certificat d’aptitude pédagogique (CAP) pour

être titularisés.

À la

rentrée 1990, les écoles normales sont à cette date remplacées par les

Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) puis par les Écoles

supérieures de professorat et de l’éducation (ÉSPÉ) à la rentrée 2013-2014 et

deviennent à la rentrée 2019, Instituts nationaux supérieurs du professorat et

de l’Éducation (INSPÉ) à la suite de la promulgation de la loi n° 2019-791 du

26/07/2019 "Pour une école de confiance", composante universitaire

rattachée à un établissement – université ou communauté d’universités.

(3) : revoir

à ce sujet les articles du blog : Le

Code Soleil : https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2024/04/le-code-soleil.html#more

(4) : Voici

deux exemples de sanctions prises à l’encontre de normaliennes présentant de

« graves dangers » à l’École Normale de Douai, les unes ayant quitté

le dortoir à plusieurs reprises pour « d’obscures raisons » et une

autre ayant entretenu une relation épistolaire interdite avec un jeune homme et

ayant caché un « écrit pornographique ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire