Savez-vous compter ?

Les

bonnes vieilles méthodes

Ecole rue Buffon, Paris 5ème,

photographie Robert Doisneau, 1956 (auction.fr)

Quel

est le problème ?

Autrefois,

la maîtrise du calcul excéda-t-elle de beaucoup les quatre opérations ? La

France de la deuxième moitié du 19e siècle, nation de petits

entrepreneurs agricoles, artisanaux ou commerçants, enseigne à ses fils les

vertus de l’épargne, de l’accumulation du patrimoine et de sa transmission

héréditaire. Ferdinand Buisson, directeur de l’enseignement primaire de Jules

Ferry, définit la méthode : « voir

avec les yeux avant de voir avec la tête » « partir du concret pour

aller vers l’abstrait ». De

fait, les écoliers apprirent à compter en manipulant des bûchettes et en

poussant les boules de couleurs de leur boulier.

60 problèmes à la

fin de l’article, révisez vos fondamentaux…

Un

savoir lié à la nécessité économique

Le savoir-compter nécessaire

à la formation sociale reste celui du clerc de notaire : calculer une

surface foncière (ou plus exactement convertir par écrit, en système métrique,

les anciennes mesures mentales exprimées en « journaux » ou en « arpents ») ; estimer

rapidement les intérêts composés d’un capital placé à taux fixe (la rente

d’Etat ne fut-elle pas pendant longtemps la principale application des

exercices arithmétiques scolaires ?) ; récapituler la valeur de

quantités hétérogènes à des prix différents (bois en « cordes »,

grains en « quintaux », foin en « charrettes »…). Le calcul

scolaire quitte rarement le terrain des réalités matérielles familières à tous

les enfants, même ceux des familles prolétaires. Il n’est guère de nombre qui

ne s’investissent immédiatement en quantités métrologiques ou monétaires, mais

non sans difficultés supplémentaires dans beaucoup de régions de France, comme

se souvient Pierre-Jakez Hélias : « Mes

camarades et moi, nous avons quelques difficultés avec le 18 qui se dit en

breton trois-six. Nous nous étonnons un peu de ce que le Français appelle 40 ce

qui est deux-vingts, 60 ce qui est trois-vingts et pourtant, il dit quatre-vingts

comme nous. » Complication aussi des unités de compte monétaires, pour

les habitués bretons ou bisontins du « réal » : « A l’épicerie, 2 francs 15 centimes

valent en breton 8 réaux et 3 ou 9 réaux moins 2. 3 francs 10 centimes font 1

écu et 2. C’est un peu étourdissant (..). A l’école, il faut tomber tout juste.

On va chercher des grammes et des milligrammes comme les apothicaires. Ce

calcul-là est une invention d’avares ou d’hypocrites, je vous laisse à

choisir. » Le Cheval d’orgueil

Voilà, certes, un début bien

ardu, mais qui résume les avantages, le but et le caractère que prendra

l’enseignement du calcul dans les écoles primaires. Pour le reste, les

instructions ministérielles du 20 août 1857 constituent le vrai programme pour

les écoles et celles qui suivront ne diront rien de plus exact et de plus sage.

Pour atteindre ses objectifs, l’instituteur doit se servir de cette science

comme d’un moyen d’éducation, une science que l’on applique au développement de

l’intelligence, du raisonnement et du jugement de l’enfant. A lui ensuite

d’adapter ses connaissances à ses besoins, pour « calculer » avec

assurance, exactitude et facilité ce qui se présentera dans sa vie.

On considérera longtemps que, de toutes les matières du programme de l’instruction primaire, l’arithmétique est celle qui laisse le moins à désirer, appuyant ce raisonnement sur les examens du certificat d’études ou sur les concours cantonaux dont les compositions de calcul étaient généralement bonnes et les problèmes bien résolus… oubliant au passage que les élèves présentés à ces épreuves ne constituaient qu’un faible pourcentage des écoliers scolarisés, les meilleurs éléments toutefois.

La réussite au certificat, 1963

Un

vœu pieu

On peut s’interroger sur

l’application réelle de la circulaire du 20 août précitée et sa volonté de

présenter la leçon d’arithmétique comme « un

exercice de logique et morale populaires ». Ces leçons ont-elles

toujours été données avec cette simplicité et ce caractère d’utilité pratique

visant à éveiller l’intérêt de l’enfant et à lui faire acquérir « cette rapidité, cette dextérité

d’opérations techniques sans laquelle il n’aura qu’une demi-science à peu près

inutile ? » On est malheureusement gagné par le pessimisme.

Une école normale en 1865,

élèves maîtres, leur aumônier et leurs professeurs

Au milieu du 19e

siècle, même du côté des normaliens, les connaissances mathématiques se

limitaient souvent aux quatre opérations, bagage suffisant pour apprendre à

compter aux petits paysans qui vivraient, comme leurs parents avant eux, en

autosuffisance. On note d’ailleurs que la « sagesse populaire » avait

acquis une technique performante de calcul mental bien adaptée à la gestion des

activités quotidiennes.

La mécanisation alla bon

train et on assista rapidement, dans les classes, à une récitation par cœur des

définitions du nombre, de l’addition, de la multiplication et des règles qui s’y

rapportaient, tant et si bien qu’au signal du claquoir, la litanie des tables

commençait sans que l’élève ne traçât jamais un seul chiffre sur son ardoise. Pendant

deux décennies, on s’éloigna quelque peu des avancées de la fameuse circulaire

et, aussi, de l’adage de Jean-Jacques Rousseau : « Les sens sont les premiers instruments de nos

connaissances ; avant d’apprendre à l’enfant à lire, il faut lui apprendre

à voir. » L’avènement du Dictionnaire

de pédagogie de Ferdinand Buisson (entre 1881 et 1887) va rappeler la base

de l’enseignement du calcul : l’intuition. Le rôle du maître sera

d’utiliser des « moyens sensibles » afin de donner à l’écolier une

idée juste du nombre et lui éviter de « confondre

le nombre et l’idée avec les chiffres ou les signes qui n’en sont que la

représentation. »

Dictionnaire pédagogique,

Ferdinand Buisson, 1882

Bientôt, dans la deuxième

moitié de 19e siècle, le développement des techniques et

l’industrialisation du pays rendirent nettement insuffisant le savoir minimal

des maîtres et, grâce aux Ecoles normales et à leur recrutement très sélectif,

les futurs instituteurs étendirent leurs connaissances mathématiques vers des

notions plus complexes : règles de trois, pourcentages, géométrie,

fonctions…

Les

supports pédagogiques des maîtres

Au maître donc de faire

comprendre aux écoliers ce qu’est le nombre. Qu’il leur fasse compter des

objets connus ou familiers : leurs doigts, les galets collectés à la

récréation, leurs billes, le petit matériel fabriqué en classe : les

bûchettes et les jetons ; qu’il les questionne sur le nombre de tables de

la classe, sur le nombre de livres de la bibliothèque scolaire, sur le nombre

de jours de la semaine, du mois. Tout doit éveiller le sens de l'observation,

de l’attention et de la réflexion pour finalement acquérir l’« idée »

du nombre, alors, à ce stade seulement, on justifiera cette notion par des

exercices de composition, décomposition, addition et soustraction de ces

différents nombres, utilisant la foule de connaissances exactes et utiles acquises

par la manipulation. Un grand nombre d’appareils furent mis à la disposition

des apprentissages et, comme la Chine eut son souan-pan, la Russie sa schtote

et les Romains leur abacus, les

écoliers français eurent leurs bûchettes, jetons et bouliers.

Stchioty

Boulier chinois ou souan-pan (Wikibooks)

Boulier romain ou

abacus (tertisco-alexandru.com)

Boulier japonais (soroban)

Les bouliers. Le

boulier compteur, limité à des opérations simples, fut l’instrument le plus

utilisé aux débuts de l’école primaire, qu’il soit individuel ou bien

collectif. Il était peu encombrant et facile d’utilisation, mais il fut peu à

peu remplacé par les bûchettes avant de disparaître après la Grande Guerre.

Quant à lui, le boulier numérateur, inventé par Marie Pape-Carpantier (1),

était bien plus performant. Sa tringlerie permettait de représenter les classes

de nombres jusqu’aux millions… pour les écoliers de classes maternelles ! (2)

Catalogue de matériel

scolaire, Les Fils d’Emile Deyrolle, 1925

Boulier numérateur de

Pape-Carpantier

Les

bûchettes traditionnelles, puis industrielles. De

fabrication artisanale au début, préparées par le maître ou taillées par le

grand-père dans des brindilles de noisetier ou de sureau, elles devinrent,

entre les deux guerres, de belles baguettes rectilignes et colorées, avant de

faire partie du matériel décimal symbolisant les unités.

Bûchettes

« artisanales » (collection musée)

Bûchettes industrielles

(collection musée)

Toutefois, à la fin du 19e

siècle, les écoliers sortaient leur réserve de bûchettes du pupitre à l’annonce

de la leçon de calcul. De 1 à 9, ces dernières représentaient les unités, au

nombre de 10, elles étaient liées par une ficelle ou un élastique pour former

un « fagot » : 1 fagot = 1 dizaine, facile ! La suite

l’était moins, à notre fagot venait s’ajouter une nouvelle série d’unités pour

former d’autres nombres aux noms compliqués : onze, douze, treize… qui

nous amenait à un deuxième fagot et donc à deux dizaines nommées 20. Tout

allait bien jusqu’aux fatidiques 70, 80, 90 ! Bon an mal an, la fin de

cours préparatoire ouvrait la porte à la centaine. L’écolier avait découvert

tous les secrets des nombres en les composant et les décomposant et le matériel

se perfectionna, dans les années 70, avec l’arrivée des petits cubes (unités), des

dizaines (barrettes), des centaines (plaques) et les milliers (cubes), en

plastique emboîtable, la fameuse « base 10 ».

Base 10 en bois (collection

musée)

Assimilant le principe de la

numération décimale, parallèlement, l’écolier avait acquis le sens des 4

opérations : 8, c’est 5 bûchettes + 3 bûchettes, c’est aussi 6 + 2 ou 2 x

4 ou encore 9 – 1. Il s’essayait alors à la résolution de petits problèmes de

la vie courante : j’ai 5 bonbons dans ma poche (je pose 5 bûchettes sur le

pupitre), maman m’en redonne deux (j’ajoute 2 bûchettes sur le pupitre),

combien en ai-je maintenant ? Et d’entonner en cœur « 5 bonbons plus 2 bonbons = 7 bonbons », restait alors à

passer à l’abstraction de la pose de l’opération sur l’ardoise ou le cahier…

Les

jetons. Avec

les nombreuses découvertes pédagogiques initiées par les études sur la

psychologie de l’enfant, une nouvelle méthode apparut favorisant une vision

globale du nombre évitant le comptage par unité. C’est ainsi qu’à partir des

années 1930, les jetons se joignirent aux bûchettes. Plus maniables et

possédant deux faces bicolores, ils permettaient des dispositions en formes

géométriques fixant une représentation « globale » du nombre

rappelant les dominos. A la même époque, se développait aussi la fameuse

« méthode globale » de lecture. On ne pouvait cependant pas dire que

les jetons étaient une invention moderne (3).

Panneau collectif utilisant

des jetons (collection musée)

Techniques

et programmes

Le

calcul mental : Cet exercice fit les beaux jours du

procédé « Lamartinière » : l’ardoise bien à plat sur le pupitre,

la main tenant la craie levée (la droite évidemment) et prête à écrire la

réponse au son d’un coup de règle, la voix du maître énonçant clairement « Jules avait 13 billes, il en a gagné

9 à la récréation. Combien Jules a-t-il alors de billes ? » L’ambiance

est silencieuse et pesante, les yeux se lèvent au ciel, des mains (gauches

celles-là) s’agitent sous les pupitres, tentant un comptage hasardeux – coup de

règle – les mains droites s’affolent pour écrire la réponse – coup de règle – les

ardoises se lèvent au-dessus des têtes, tenues à deux mains ! Plus

question de bouger, sauf peut-être les têtes qui jettent un coup d’œil furtif

sur l’ardoise du voisin, cherchant à se rassurer quant à la réponse et

permettant une correction rapide, sans l’assurance de ne pas copier une faute… « 13 + 9 », chacun devait

pourtant savoir la technique dite et redite : « pour ajouter 9, j’ajoute une dizaine et j’enlève une unité ».

Dans d’autres situations, la parfaite connaissance des tables était

indispensable. L’entraînement se poursuivait ainsi tout au long de la scolarité

primaire, régulier et progressif, pour aboutir à l’épreuve suprême, les cinq

questions de calcul mental du certificat d’études, toutes empruntées à la vie

de tous les jours.

Les

tables : Les premiers programmes imposèrent

l’apprentissage des tables d’addition, de soustraction et de multiplication.

Seule survécut cette dernière. La rapidité de calcul et l’exactitude du

résultat des opérations dépendaient de la mémorisation de ces tables. La

hantise d’« apprendre ses tables » s’installa rapidement dans la vie

des écoliers, même s’il ne restait que la table de multiplication. Les rabâcher

le soir à la maison, les revoir le matin avant de partir, les chanter à

l’école, elles étaient partout : sur les couvertures de cahier, sur les

protège-cahiers, sur les buvards, dans les manuels… alors que certains cerveaux

rebelles en refusaient systématiquement l’enregistrement.

Les

mesures usuelles de l’école publique, laïque et obligatoire : Dès

la mise en place de l’école de Jules Ferry, la priorité fut d’unifier les

unités de mesure et d’étendre définitivement le système métrique à tout le

territoire. Chaque école fut dotée du fameux « compendium métrique »,

entendez la petite armoire vitrée qui trônait dans les classes et renfermait

les principaux instruments de mesure qu’il faudrait désormais maîtriser.

Compendium dans son armoire

Chaîne d’arpenteur

(décamètre)

Mètre à ruban (décamètre),

1890

On y trouvait,

pêle-mêle : la chaîne d’arpenteur et différents mètres (règle en bois

rigide, mètre pliant à 5 ou 10 branches, mètre en métal, mètre en ruban), la

balance romaine, la balance Roberval (4) avec sa boîte de poids en laiton

et quelques poids en fonte de 1/2, 1 et 2 kilogrammes (5), les mesures de

capacité en fer et en bois, les volumes en bois (cube, pyramide, cône,

cylindre…), tous ces objets de mesure que l’on retrouvait dans la vie courante,

notamment chez les commerçants et les artisans.

Tableau mural A. Colin,

Système métrique par Léon Vaquez, vers 1890

Volumes en bois, 1890

(collection musée)

Le système métrique : C’est la Convention qui avait décidé de l’unification des poids et mesures en 1795, instituant l’usage obligatoire du système métrique (6). Guizot, par sa loi de 1833, avait, à son tour, rendu l’apprentissage du système métrique obligatoire dans les écoles. Finalement, près d’un siècle après la Révolution, les campagnes comptent toujours en livres, en onces, en aunes, en chopines, en brasses ou en cartonnées et, évidemment, ces mesures n’avaient pas la même valeur d’une région à l’autre… L’obligation fait donc son retour avec Jules Ferry, tout comme le « seul l’usage du français est autorisé à l’école » (article 16 du règlement départemental de Saône-et-Loire de 1890).

Règlement départemental de

1890 (collection musée)

Règlement départemental de 1890, détail (collection musée)

La logique

et le rationnel semble l’emporter avec l’association du système métrique

et du système décimal avec une unité principale pour chaque mesure.

Désormais, l’écolier

mesurera les longueurs en mètres, les poids en grammes, les capacités en

litres, le tout agrémenté de multiples : déca (10 fois), hecto (100 fois),

kilo (1 000 fois), et de sous-multiples : déci (1/10), centi (1/100),

milli (1/1 000).

Déclinaison moderne du mètre

(wikipedia)

Alors commença le calvaire

des conversions : ajouter 1, 2 ou 3 zéros, déplacer une virgule vers la

droite (pour obtenir des unités plus petites) ou vers la gauche (pour obtenir

des unités plus grandes), remplacer les unités manquantes par des zéros. Facile

à priori, mais c’était sans compter sur les pièges tendus par le maître. A

peine ces notions assimilées, arrivaient les mesures de surface et de volume ! Et voilà le nombre de zéros à ajouter, doublé

ou triplé, les déplacements de la virgule qui passent d’un rang à deux ou trois

à chaque changement d’unités… Pas de quoi dissiper l’angoisse des fractions qui

arrivent !

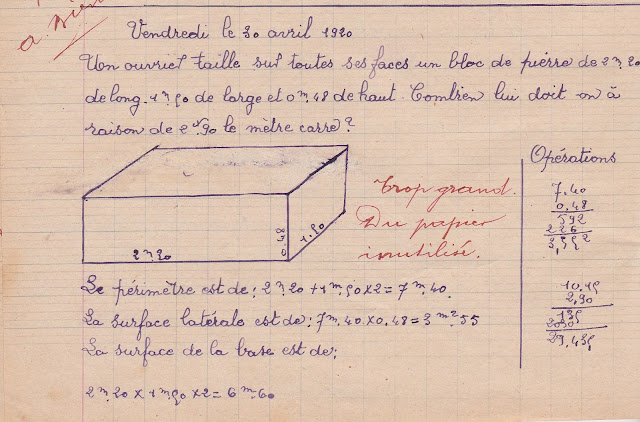

La géométrie : Pas

de problèmes sans calcul de périmètres, de surfaces ou de volumes. Pas de

travail manuel sans découpages de carrés, de triangles, de rectangles, de

trapèzes, de cercles, ni sans constructions de cubes, de parallélépipèdes, de

cônes ou de pyramides, sans oublier le tracé et la mesure des angles.

Conclusion : il fallait apprendre par cœur les formules de calcul pour

ainsi affronter tous les problèmes qui se poseraient dans la vie quotidienne.

Règle et compas, vers 1890

(collection musée)

Matériel collectif du

maître, vers 1960 (collection musée)

Matériel de l’élève, vers

1960 (collection musée)

Les problèmes,

justement : Si seulement connaître les notions

arithmétiques sur le bout des doigts, et maîtriser parfaitement le savoir-faire

opératoire suffisaient pour tout résoudre… Quid de la « bosse des

mathématiques » et du raisonnement logique ? Heureusement, les

instructions officielles ne préconisaient que la résolution de problèmes

simples de la vie courante qu’un entraînement répétitif suffirait à installer des

automatismes. D’accord pour savoir ce qu’avait encaissé la fermière qui vendait

3 douzaines d’œufs au marché, à 0 franc 50 la douzaine. Mais si elle avait

aussi vendu 4 poulets à 3 francs 50 l’un, et 6 fromages à 2 francs 75 les

deux ? Comment savoir combien il resterait de surface de pré à un paysan

s’il creusait une mare de 5 mètres de diamètre et 1,50 mètre de profondeur sur

un terrain de 175 mètres de long sur 66 mètres de large ? Facile pour les

uns, compliqué pour d’autres.

Alors que les instructions

parlent « de problèmes simples de la vie courante », il n’en reste

pas moins que la vie courante ne l’entend pas de cette oreille. Que

d’imprévus ! Que de situations complexes nécessitant une lecture

« fine » de la part de l’écolier ! Tout devient source

d’interrogation : et si le champ du paysan n’avait pas des formes

régulières ? Et si la fermière cassait des œufs avant de les vendre ?

Et si le cycliste était victime d’une crevaison qui faisait baisser sa moyenne,

et si les trains ne partaient pas à l’heure, et si le partage des dépenses ou

des bénéfices ne se faisait pas à parts égales… De fait, les manuels

d’arithmétique s’en donnèrent à cœur joie, on reste coi devant le nombre et la

diversité des situations inventées par les auteurs, situations qui, parfois,

dépassaient l’entendement, à l’image du 1300

problèmes, recueil de problèmes qui inventa des trains qui se poursuivaient

et des robinets qui fuyaient dans des baignoires qui se vidaient…

1300 problèmes, édition 1965

(collection musée)

1300 problèmes, édition

1965, table des matières (collection

musée)

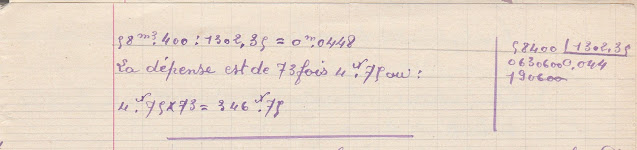

La clarté de la réponse à un

problème se traduisait par une parfaite présentation des résultats de la

réflexion. Les exigences des maîtres étaient dictées par les instructions, dans

toute la France, elles se répétaient dans les cahiers de tous les écoliers. Un

énoncé proprement recopié, une petite colonne à droite de la page comportant

les opérations effectuées (et la preuve par 9), à gauche, la colonne principale

était réservée au développement et aux explications des étapes du

raisonnement : une phrase annonçait chaque calcul, suivie d’une opération

en ligne (à laquelle devait correspondre une opération posée en face) et d’une

réponse avec l’unité concernée. Rien n’avait changé depuis l’édition, au début

du 20e siècle, du manuel Arithmétique

de Maurice Royer et Planel Court. Cet ouvrage, qui répertoriait, par niveau,

6 650 problèmes, avait été le fruit d’une concertation entre professeurs

et préparait évidemment au certificat. Le certificat ! Avec sa terrible

épreuve de dictée qui pouvait enlever radicalement tout espoir, mais aussi la

redoutable épreuve d’arithmétique pour laquelle le 20/20 était pratiquement

inaccessible… Seuls quelques-uns avaient le potentiel pour réussir de

brillantes études mathématiques. La plupart, malheureusement poussés par des

conditions de vie modestes, n’auraient que l’ambition de reprendre la ferme

paternelle, avec toutefois les armes nécessaires qui leur permettraient

d’affronter la révolution agricole de la 2e moitié du 20e

siècle. Pour les sans-grades, ils avaient cependant appris à raisonner,

calculer et trouver, tant que faire se peut, la solution aux « problèmes

de la vie courante ».

Manuel d’arithmétique

Royer-Court, cours moyen 1ère année, 10e édition Armand

Colin, 1934 (collection musée)

Les

problèmes : terrain de jeu ou terrain miné ?

Pour illustrer et clore

notre propos sur le « savoir compter », voici les problèmes posés à Antonin,

élève de 13 ans, en classe de fin d’études. A noter que tous ces problèmes sont

extraits du fameux manuel Arithmétique et

figurent, d’une part, dans 3 cahiers journaliers (extraits présentés) et d’autre

part dans deux cahiers dits « répertoires » qui devaient servir d’aide-mémoire

en vue des révisions du certificat. La période s’étend du 3 mars 1919 au 23 juin

1920 et concerne les problèmes n° 438 à 516 de l’ouvrage. Tout cela sent bon la

campagne de notre douce France…

Tout

apprendre avant le certificat d’études

L’école de Jules Ferry

devait apprendre à la majorité des enfants, avant 13 ans, « tout ce que l’on ne doit pas ignorer ». Ce fut le règne

de l’entraînement et du « rabâchage », certes, mais avec une

progression toute militaire dont le redoublement était la règle. A la fin du

cours préparatoire, la technique des 4 opérations devait être maîtrisée avec

les nombres entiers à 2 chiffres, avec ou sans retenue. Au fil des classes

suivantes, années après années, les « entiers » augmentaient le

nombre de leurs chiffres. A point nommé, arrivaient les nombres décimaux et

leur virgule, les nombres complexes faisaient leur apparition, enfin suivis des

nombres fractionnaires, de la règle de trois et des racines carrées. Quel

programme ! Mais combien

d’écoliers, laissés au bord du chemin… qui ne subiraient jamais les épreuves

fatidiques du certif ?

En 1890, Léon Bourgeois

demande la suppression du caractère éliminatoire de la dictée afin de donner

les mêmes chances de réussite aux « matheux », en vain. Les institutrices

et instituteurs continueront donc à mettre un point d’honneur à ne présenter à

l’examen que les élèves ayant de fortes chances de réussir. Toutes les

statistiques que l’on peut trouver ne portent donc que sur les candidats

présentés. Ces dernières avançaient des taux de réussite dépassant les 60 %.

Statistiques

1965

Dans la

réalité, jusqu’en 1900, la proportion des élèves d’une classe d’âge ayant eu le

certificat varie entre 25 et 30 %. Dans les années 20, le pourcentage monte

jusqu’à 35 % pour atteindre 50 % à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On note

déjà que ce sont les enfants d’ouvriers et d’agriculteurs qui réussissent le

moins bien à l’épreuve entre 1885 et 1940.

(1) :

Voir l’article du blog :

https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2017/10/marie-pape-carpantier-pedagogue-et.html#more

(2) : Voir les articles du blog :

https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2017/10/le-boulier-numerateur.html#more

https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2018/11/les-bouliers.html#more

(3) : « Je ne sçais compter ny à ject ny

à plume ». Ainsi s’exprimait le

grand Montaigne.

Gravure sur bois qui sert de

frontispice au chapitre Arithmétique

de Margarita, 1503

Gravures sur bois, 15e

siècle, Les

abacistes à jetons (math-rometus.org)

Il est peu probable que

Montaigne ne sut pas compter… Toutefois, dans cette phrase, il fait référence à

deux méthodes de calcul qui s’opposèrent à son époque : les abacistes qui

utilisaient des abaques à jetons (ject) et les algoristes qui commençaient à

utiliser le calcul écrit avec les chiffres indo-arabes (opérations posées à la

plume).

(4) :

Voir l’article du blog :

https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2018/09/gilles-personne.html#more

(5) : Voir l’article du blog :

https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2016/11/lecompendium-metrique-lunification.html#more

(6) : Voir l’article du blog :

https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.com/2018/02/le-systeme-metrique.html#more

Sources :

- Les

premières leçons de calcul, Revue

pédagogique, article de T. Frieh, 1881

- Cent ans d’école, publication musée.

- Le boulier numérateur de Marie

Pape-Carpantier, Jean-Claude

Régnier, Université Lumière, Lyon 2-UMR-5191-CAR

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire